2019年3月18日,习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并发表重要讲话,明确提出思政课是落实立德树人根本任务的关键课程,思政课作用不可替代,为推进思政课建设指明了前进方向、提供了重要遵循。五年来,在校党委的高度重视与领导下,我校马克思主义学院深入贯彻落实习近平总书记“3·18”重要讲话精神,不断创新发展思政课建设,坚持以思政教育教学育人导向为根本、以思政参与者共同成长为条件保障,抓住关键性问题,围绕课程教学、思政教师培育、学情调研、思政专项社会实践、思政品牌项目和“大思政课”建设等工作,开展一系列工作机制探索,取得阶段性成效。

一、遵循育人导向打造思政“金课”

习近平总书记强调思政课程是“解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题”的关键课程,思政课程意在培根铸魂,培养担当民族复兴大任的时代新人。为实现这一目标,必须打造更多高水平思政“金课”。

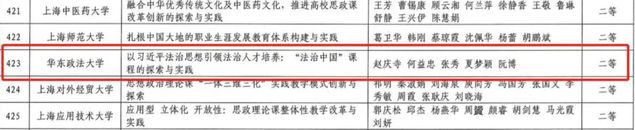

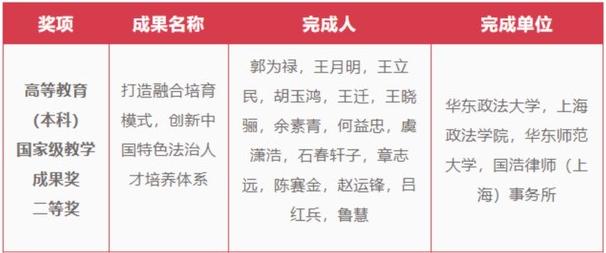

学院不断探索课程教学创新机制,在第一课堂形成了以案例式、主题式、嘉宾式、辩论式、读书会式、课题研究式、情景模拟式等教学形式为主的多种教学模式。通过逐步比较不同教学模式特点,予以有针对性优化,提升了思政课教学实效。基于多年教学完善的坚实基础,学院大力推进课程品牌建设工作,共建设上海市重点课程4门、上海市精品课程1门;入选上海高校思政课“金课”3门、优秀教学案例2个;荣获国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖2项,上海市教学成果奖特等奖1项、二等奖3项。

值得强调的是,学院重点突出我校作为政法类院校的学科优势,聚力建设“法治中国”课程,为学生讲授最新的理论动态和改革前沿,以培养德法兼修的社会主义法治人才为目标,深入阐述习近平法治思想的内涵要义,引领示范“思政课程”与“课程思政”同向同行。“法治中国”已经成为上海高校“大国系列”中的优秀课程。

二、抓住课程建设关键,重点实现思政教师培养

习近平总书记强调思政课能否讲深、讲透、讲活,关键在于教师,要求思政教师必须做到“六个要”,即政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正。遵循总书记讲话精神,学院高度重视思政教师培养工作,强调全员、全过程、全方位育人,并坚持协同育人原则,注重思政课教师、辅导员、党政干部和离退休教师及优秀毕业生的多方参与和有效整合。学生对思政课的满意度、认可度和获得感不断提高,教师的自信心持续增强。

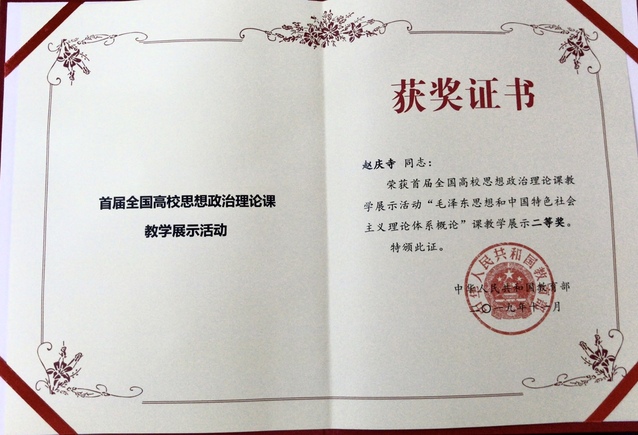

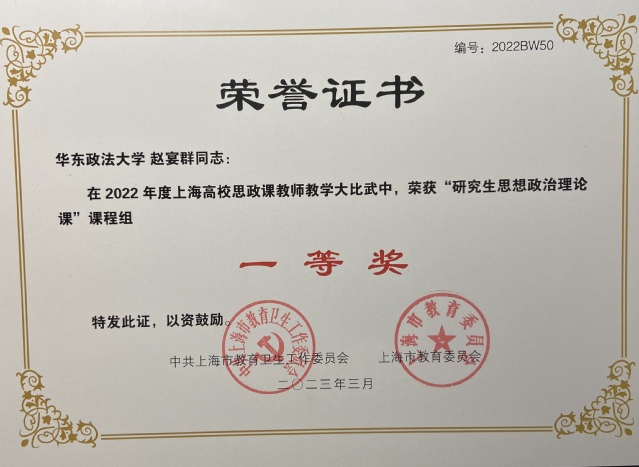

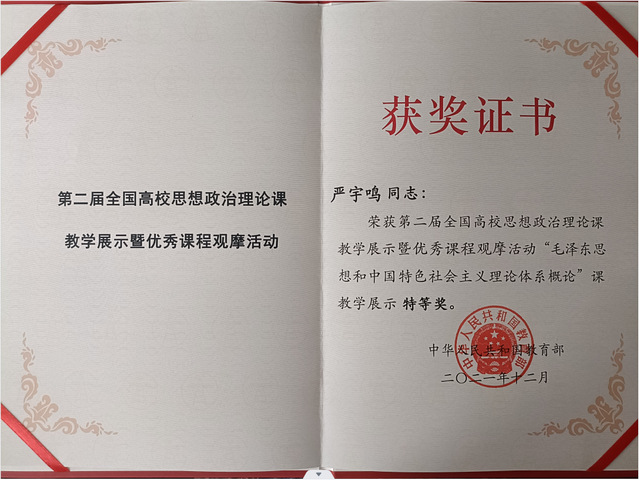

在提升教师教学水平的培育工作中,学院不仅重视教师在日常授课中的表现,更鼓励教师积极参与各层级教学竞赛(展示)活动,在备赛过程中对其日常授课进行整体性教学反思,深化教学内容,优化教学形式,对标上级管理部门“从上好‘一堂课’向上好‘一门课’”发展目标,提升教师尤其是青年教师课程教学能力,凸显以赛促教工作意义。在这一工作机制的带动下,学院在这5年中集中培养选拔了一批优秀思政课教师,在市级与国家级赛事活动中斩获了诸多优异成绩。赵庆寺获得全国高校思想政治理论课教学展示活动二等奖(2019年),严宇鸣获第二届全国高校思政课教学展示概论课特等奖(2022年)、第四届上海高校青年教师教学竞赛一等奖(2021年),刘怡获上海高校青年教师教学竞赛暨第六届全国高校青年教师教学竞赛选拔赛思想政治理论课专项二等奖(2022年),花勇获上海高校思政课教师教学大比武研究生思想政治理论课特等奖(2020年),赵宴群、赵丽涛、龚剑分别获得上海高校思想政治理论课教师教学大比武研究生思想政治理论课一等奖、习近平新时代中国特色社会主义思想概论二等奖与毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论二等奖(2022年)。在人才培养方面,赵庆寺、何益忠、陈代波、严宇鸣、花勇被先后授予“上海市马克思主义理论教学研究中青年拔尖人才”称号,其中何益忠、赵庆寺获评上海市思政课教学名师;赵庆寺入选上海高校思政课名师工作室;严宇鸣被授予“上海市教学能手”称号,并获得“上海市‘曙光学者’”称号。在市一级学科建设工作中,何益忠、赵庆寺、陈代波、徐家林分别当选新一届思政课分教学指导委员会副主任、委员。

延续相应发展,学院在近年来重点突出老中青教师梯队建设工作,重点支持青年教师培养。设立导师制,为青年教师安排一对一辅导,实施青年骨干教师重点培养计划。学院通过挖掘资深思政课教师资源,以老教师现场指导青年教师集体备课、开展培训讲座等形式,为青年教师搭建平台,助力青年教师发展。

三、立足科研优势深化教学内容

对于思政课教学质量的提升,习近平总书记强调必须做到“八个统一”,其中的关键点便是要突出思政教育的政治性意义与学科性价值的辩证统一,强调以此不断提升思政课的思想性、理论性、亲和力、针对性。为落实习近平总书记工作要求,学院在就思政课程建设时优化注重教学与科研的相互联系,强调必须将学院整体的学科资源优势以及教师个人专题科研优势转化为思政课程教学优势,有针对性地运用学科建设资源、教师专业研究成果,充实、优化思政具体课程教学,真正做到“以学术讲政治”,提升课程对于学生的吸引力与说服力。

一方面,学院以服务“思政课”需求为导向,整合科研力量,开展协同研究,实现科研支撑教学。学院组建教学团队,依托上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究华东政法大学基地、高校中国共产党伟大建党精神研究中心华东政法大学分中心、华东政法大学马克思主义研究院、华东政法大学大学生思想动态大数据研究中心、华东政法大学周恩来精神研究中心等平台推进科研协作。近年来,学院陆续出版3本教学研究著作。青年教师立项国家级课7项,省部级课题13项,上海市教委课题20余项,发表高水平论文140余篇。相应研究成果是学院教师在讲授思政课程时可运用的“最一手”学科资源。另一方面,学院也在积极向外拓展,寻求学校各专业学科优势支持,扩大法学、公共管理学科对马克思主义理论学科的支持力度,增强学校优势学科的孵化功能。在学科整体建设过程中回应、回答思政课教学中涉及的理论难点与社会热点问题,增强思政课的思想性和理论性。

四、以“大思政课”为发展理念拓展思政教学的社会场域

习近平总书记强调办好思政课一定要与现实联系起来,要激发全社会育人“大能量”,明确提出“‘大思政课’我们要善用之”工作要求。对照习近平总书记这一工作要求,学院于近年来在校党委的重点领导下,积极拓展“大思政课”教学发展模式,采用“请进来、走出去”形式,整合社会优势思政资源,在传统思政课堂教学的基础上,拓展了思政教学的社会场域。2023年,由学院牵头申报,我校成功入选首批上海市“大思政课”建设重点试验高校。

一方面,学院持续开展思政课实践教学。对应学校整体就思政课实践教学的部署规划,学院组织思政课教师全员、全程参与学生社会实践。5年来,学院分别聚焦“改革开放40周年”“庆祝新中国成立70周年”“疫情之下的中国社会”“建党百年历史与现实”“习近平新时代中国特色社会主义思想在基层”的实践主题,持续开展思想政治理论课实践教学专项计划,参与学生近5000余人。通过实践教学,加强了国情教育,增强了学生的“四个自信”,提高了学生全面、辩证看待和分析问题的能力。相应社会实践调研故事获中国青年网、华政青年转载,校内外媒体公开报道。

另一方面,学院着力引进、运用社会优势思政资源,一定程度实现了“校馆联合”工作新突破。2023年3月,学院成为中共一大会址纪念馆“百件文物进学校”的首家高校单位,学生有幸近距离接触周恩来总理赴万隆会议时身着的大衣,并学习周恩来总理的外交理论。3月5日,由校党委书记郭为禄教授亲自带队,组织校青马班学员共赴一大会址纪念馆进行现场教学,了解党的革命历史。之后,为回应学生对于课外教学的热情,学院在全校范围开展了“行走的课堂”教学活动,邀请校外专家指导,组织学生走访了周恩来总理在上海革命斗争的主要场所,让学生实实地感受周恩来总理的革命精神。学院还依托“大思政课”项目,与五四宪法历史资料陈列馆结对,建立校地教学实践基地。

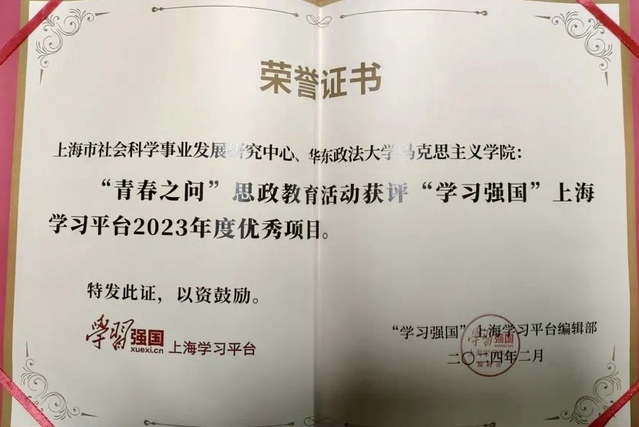

值得强调的是,在开展“大思政课”教学活动中,学院同时秉承服务社会原则,致力于将学院的优势教学、研学资源转化为社会服务力量,扩大学院思政教育教学工作的社会影响。2023年,学院主动承接市委宣传部、“红途”平台组织的“党的二十大精神”宣讲组织工作,多名教授参与全市主题宣讲。学院积极探索区域化党建平台建设,先后与6家基层党组织签订联建共建协议,将学院与基层社会党建部门优质资源对接,在服务地区发展、推进协同育人、开展党员公益服务等方面进行有益探索。学院还与学习强国平台开展合作,积极向外拓展课程推广平台,在“学习强国”“红途”“智慧树”等青年群体较为热衷的传播平台创新思政课程传播频道,将学院课程建设的优势资源向外辐射。组织骨干教师曾琰、赵丽涛、赵宴群、严宇鸣、王江涛以“强国青年说”为主题,更好发挥线上思政课对于大学生思想的价值引领作用。《2023年度“学习强国”百灵短视频百强榜》上,“强国青年说第二季:青春之问”系列视频荣登专题类榜单,成为过去一年“学习强国”百灵各频道最受用户关注、最具社会影响力的100部优秀作品之一。“青春之问”思政教育活动获评“学习强国”上海学习平台2023年度优秀项目。

总结过去5年工作,学院在学校党委高度重视与领导下,采取有效措施扎实推动思政课建设工作,统筹校内外资源,融合更多力量的参与,不断深化新时代学校思想政治理论课改革创新,切实发挥思想政治理论课铸魂育人作用。在相应工作基础上,学院将持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习工作,贯彻落实习近平总书记对于思政课程提出的各项要求,守正创新推进思政教学改革,做到思政课程教学内容与教学形式的同步发展,实现立德树人总体目标。

来源|马克思主义学院

编辑|罗林哈 责编|曹 婧