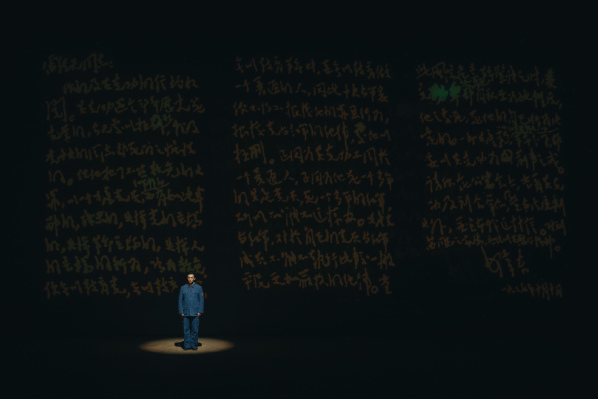

由我校老院长雷经天在延安时期真实故事改编的原创大型话剧《立场》登上国家大剧院舞台,于11月2日至4日连续演出三场。

政法系统、教育系统、文艺界、学术界、上海市委宣传部和全国部分高校领导与代表,以及社会观众观看演出,重温中国共产党人在法治建设中始终坚持的人民立场,弘扬革命精神和法治精神,汲取蕴藏在历史中的政治营养、法治思想和红色文化。

我校学习贯彻落实习近平文化思想,全面贯彻落实党的二十大关于文化建设的战略部署,聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务,继续推动文化繁荣,讲述“校史中的党史、党史中的法治史”,深挖红色法治文化资源,创新法学教育形式,打造法治文化品牌,创排原创大型话剧《立场》。

话剧生动展现了新民主主义革命时期中国共产党人领导法治建设的历史,展示中国共产党人在法治建设中始终坚守的人民立场。在2021年5月以《雷经天》剧名首演后,先后获批上海市重大文艺创作选题孵化项目、上海市教卫工作党委“校园大师剧”专项支持项目等资助,入选“永远跟党走”群众性主题宣传教育重点项目,深受业内专家和社会观众好评。

“把人民举在头顶”

《立场》将中国共产党法治建设的创始人之一、新中国法学教育的开拓者雷经天的故事搬上话剧舞台,以雷经天审断“黄克功案”的经历为主线,通过我校“中国法制史”课堂中现代的眼光回溯历史,展现新民主主义革命时期中国共产党在革命根据地法治建设的历史,展示以“人民为中心”的革命法治传统,讲述了中国共产党人和老百姓订立一个新的契约、一个人人平等的契约故事。

雷经天是中国共产党法治建设的创始人之一,也是我校的老院长,曾任陕甘宁边区高等法院院长。他经手办理的“黄克功案”被评价为“为将来的新中国建立了好的法律的榜样”。

该剧围绕1937年陕甘宁边区高等法院秉公审理“黄克功案”展开,毛泽东同志在给主审雷经天写信时提出,“共产党与红军,对于自己的党员与红军成员不能不执行比较一般平民更加严格的纪律”,成为从严治党的经典论述,也是习近平法治思想强调的抓住领导干部这个“关键少数”的思想渊源。话剧呈现的这封历史文献展现了中国共产党人“纪严于法”的红色法治精神。

“‘把人民举在头顶’‘把屁股端端地坐在老百姓一边’是中国共产党法治建设的初心与立场,这次把剧名由《雷经天》改为《立场》就是为了突出这一主题。”我校党委书记郭为禄说,“让‘立场’贯穿法治文化建设始终,是宣传贯彻习近平法治思想与习近平文化思想的具体实践,是继承和发扬以人民为中心的革命法治传统的务实之举,是法学教育必须坚守始终的首要宗旨。”

围绕更好担负起新的文化使命,坚定文化自信、秉持开放包容、坚持守正创新。为更高规格、更高质量展现习近平法治思想和习近平文化思想的精神内涵,更鲜明体现展示中国共产党人在法治建设中始终坚守的人民立场,剧目主创团队对该剧进行打磨提升,将话剧《雷经天》更名为《立场》。

这部大型人物历史话剧由制作人石春轩子、编剧刘思和导演汪起正等国内优秀青年编导团队,联袂舞台美术设计胡佐、服装造型总设计徐家华等国内一线戏剧艺术家合力打造。

为了充分讲好红色故事,主创团队多次邀请专家学者对该剧的情节设置、形象塑造、人物语言和舞美设计等进行精心打磨,还专赴雷经天曾经工作生活过的延安采风,深入了解其在延安期间工作和生活情况,切身感受延安革命精神和当地风土人情。

据悉,雷经天原名荣璞,号经天,1904年出生,1925年加入中国共产党,曾参加“五卅”运动、北伐战争、南昌起义、广州起义、百色起义和二万五千里长征,曾任陕甘宁边区高等法院院长、广西省人民政府副主席、最高人民法院中南分院院长。1956年起雷经天先后任华东政法学院院长、党委第一书记、党委书记,上海法学会首任会长,上海社会科学院首任院长等职,为新中国司法制度建设作出重要贡献。

沉浸式学习“一堂好课”

“我相信,这门课在很多人心中都会埋下一颗种子,未来的某一刻,仍会记得‘笃行致知,明德崇法’八个字校训,仍会记得今天的这场法治教育课。大学三年,我先后以观众、演员和助教的身份参与其中。感悟最深的是剧组一直保持着老带新的传统,刚开始是摸着石头过河,慢慢有了绳索,有了桥,如传递火炬一般,一代又一代,一年又一年。”话剧助教、刑事法学院高鸣远谈到。

2021年-2023年间,青春版原创话剧《雷经天》以“《雷经天》与法治文化教育”的首创沉浸式课程形式深入华政校园,通过“讲台-舞台-讲台”方式呈现党在延安时期的法治实践,引导学生深入理解“土地里长出来的法”。

教师、演员与助教通过夏季学期课程,以1场校外演出和8场校内汇演展现华政的法治教育,充分体现“五育并举”的教育成效,吸引数千华政学子参与中国法治故事和华政校史故事的视听盛宴。

从一开始,课程目标和课程组织形式就决定了该课程的性质为课程思政课、党史教育课、法治文化课、素养培育课。课程团队始终将思想引领、信仰教育放在首位,注重艺术教育、专业教育的深度融合,扎实做好理想信念教育。

郭为禄指出,“《雷经天》与法治文化教育”课程首先是一门“思政课”,体现了中国共产党人坚持人民至上的原则,具有强烈的价值导向。它更是一门“专业课”,覆盖了中国法制史、刑法、民法等领域的法学知识,是华政师生共同探索社会主义法治精神起点的法学专业课程。它还是一门素养课,聚焦学生语言表达能力、舞台表现能力、综合学习能力,通过课程内容设置和舞台实践平台的搭建,为学生提升综合素养营造浓厚氛围。

课程中,学生参观校史馆和雷经天专题展,到原陕甘宁边区实践调研,围读剧本、观摩演出和实训排演,深刻体会剧中人的情感发展。舞台上,这群“00后”大学生演绎着一个个鲜活的角色,以剧中人身份,感受中国共产党人的法治初心和不平凡的法治建设历程。

以学生为主体,沉浸式教学模式精心设计了理论板块、训练板块、实践板块、排演汇演板块等模块,把法治史、党史、文学赏析、话剧观摩、形体训练、戏剧表演等课程有机融合,打造“无边界”教学新形态,突破单一课堂空间的限制,让学生在宝塔山、石库门、校史馆、排练室、大舞台深入体验法治建设的历程,在“真听、真看、真感受”中全面提升学习获得感。

2021年11月,青春版话剧受邀参加第七届中国校园戏剧节、粤港澳大湾区青年戏剧邀请展暨南山戏剧节开幕演出,获得优秀剧目。

“文艺的根本宗旨也是为人民创作”

“听春水已在冰封的河底涌动;第一次把人民放在正义的天平;曾最艰难的决定,也是纯净的初心;把公平交给人民的一刻,未来就有了风景。”这是话剧主题曲里的一句歌词,也是最打动人心的一句歌词。

习近平总书记强调,党的领导是社会主义文艺发展的根本保证。党的根本宗旨是全心全意为人民服务,文艺的根本宗旨也是为人民创作。

可以说《立场》的创排初心和过程正是坚持为师生创作、为人民创作。“这就是‘立场’,是中国法治建设的立场,也是中国法律人的立场,我们把剧名由《雷经天》改为《立场》,就是要让这一立场和初心成为永恒的风景。”郭为禄解析说,学校是立德树人的地方,除了培养学生优秀的专业素养,更要赋予他们精神引导以健全高尚品德,并影响其执业终生。

制作人石春轩子表示,“本次演出我们邀请到多位优秀艺术家,一起深入研讨剧本,体会人物内心世界,更好表达人物个性,还全面升级舞台美术、服装造型,力图做到现实主义与浪漫主义有机融合,打造艺术精品,更好彰显共产党人的法治初心。”

文艺评论家、原中国文艺评论家协会副主席毛时安表示,话剧最终呈现大大出乎自己的意料。话剧的选材立意好,让大众认识到中国法制史上的重要人物雷经天。他指出,话剧不仅是一部普法教材,更是一部真正的艺术作品,“我作为一名‘老观众’,看到不精彩的戏时就会打瞌睡,但在看这部话剧时,我会不由自主、全身心地投入到剧情之中。”

话剧《立场》在艺术性上具备三大要素:主题鲜明。生动阐释中国共产党人的初心使命,展示党领导人民进行法治建设的伟大事件,展现延安时期以人民为中心的理念;叙事鲜活。给予演员极大表演空间去展现主题,通过在舞台上多视角的、群体的、鲜活的叙述对话,呈现出有深度的、宽广的视野;表达质朴。表达的感情、情感是质朴的,成功地把党史中富有温情的故事告诉师生观众、传递社会。

“我们想把话剧打造成精品力作,打造成优秀法治文化作品,通过话剧艺术形式来追溯中国共产党人的初心使命,追溯法治的初心使命。在党史的温情中传承和发扬党、社会主义的法治文化。”郭为禄强调说道。

同时,话剧《立场》走出校门、走出上海,登台国家大剧院的全过程就是推进法学教育更好走出校门服务社会的全新成果,也是法学教育通过法治文化作品载体深层次参与法律共同体建设的实践案例。

我校校长叶青表示:“在新时代法学教育和法学理论研究中,我们始终要把‘以人民为中心’的革命法治传统和‘纪严于法’的红色法治精神贯穿其中。具体而言,在教学理念上要全面科学推进习近平法治思想向课程体系、教材体系、教学体系转化,融入师生的心灵;在体制机制上要将党的领导贯彻到法学教育全过程;在具体落实中要切实把思想政治工作有机融入法学教育各环节。”

近年来,我校持续推进“院校共建”“检校共建”等,一大批教育协作平台和机制如雨后春笋,法学教育已然大踏步地走出高校围墙,为进一步培养和提升社会法治人才素养、营造法治文化氛围贡献智慧和力量。

观演者·这么说

清华大学法学院党委书记邓海峰

话剧《立场》以真实的事实、生动的表演带领我们追忆革命先辈的红色法治实践,在寓教于乐的同时,启发心智,陶冶情操,传承红色法治文化基因,赋予当代法律学人以智慧和力量。

北京师范大学吴宗宪教授

在时而欢乐、时而深沉的曲折情节中,《立场》讲清楚了几个法律问题,比如黄克功枪杀刘茜的主观故意体现在反复出现的“开了两枪”,这样的设计引发观众深入思考,也是刑法入门的一种教育。黄克功从刚愎自用到认罪伏法,充分体现“法的目的不是惩罚,而是教育”。可以说,这部话剧为普法宣传做了出色示范。

中国政法大学华忆昕副教授

当法学教育从课堂走向校园,《立场》让我们看到了什么是庄严的“法”,也让大家知道了法在群众适用时的人情温度。情节的跌宕起伏,丰满人物形象的树立和整体氛围的塑造都让我在观看的同时卷入了这场法与情的碰撞中。《立场》呈现的故事让我们看到了法根源于哪里,看到了法律人对于公平正义的坚守。感谢这样一场精彩演出,期待法大与华政的同学们一起联动,尚法而行。

武汉大学法学院陈海嵩教授

不忘初心,方得始终。《立场》是一场生动的新时代法学课程,让我们身临其境感受到在当时艰苦复杂的环境下,边区高等法院是如何坚守法治初心,在案件中让人民感受到公平公正,为我们深入推进法治建设提供了最好榜样。

西北政法大学党委副书记郭武军

《立场》以舞台艺术的表演形式讲述了抗日时期共产党人的法治故事,为现场法律工作者坚定了法治初心,体现了中国法治的人民立场。雷经天同志是华政老院长,红色法治基因已深植华政学子的思想。西法大扎根于红色土壤,希望能用好红色基因讲好法治故事。希望华政与西法大能在红色法治宣传和法治教育上相互学习、吸取借鉴。

甘肃政法大学校长郑高键

华东政法大学将雷经天院长的故事搬上舞台,是法学教育方式改革和人才培养模式创新的一体化生动实践。通过深入挖掘西北地区丰富的红色法治资源,用戏剧方式讲述了中国共产党人在以甘肃南梁为核心的陕甘宁边区革命根据地建设政权、实现早期中国特色法治建设的伟大探索,跨越几十载光阴,让观众沉浸其中与历史对话,深刻感受革命先辈对公平正义的坚守和群众路线的初心。

河南财经政法大学副校长陈晓景

《立场》通过真实历史故事呈现了中国共产党法治建设的真谛和初心,观后深受触动。该剧的选题深刻揭示了法治精神和价值。雷经天坚持法律原则,体现了对公平正义的彰显。该剧也是一部普法教育的艺术精品。很多台词,如“我们的法是从土里长出来的”“把人民和正义举过头顶”深得人心,很接地气;“一旦触犯了法律,就不能再选择自己人生的终点”等发人深思,让人警醒。

清华大学学生李嘉骥

为什么学法?应该成为怎样的法律人?这是成为法律人的第一课。在《立场》中,我找到了这个答案。这场审判为我们从黄土地上长出的法确立了标准,以人民为中心这一立场延续到了现在,为我们如何成为一个合格法律人提供了一个答案。

中国艺术研究院话剧研究所所长宋宝珍

此剧关注中国共产党与人民政权的法治建设路径和实践创新经验,体现人民法律为人民的宗旨。此剧聚焦于轰动一时的“黄克功案”的发生过程和审案经过,塑造了以雷经天为代表的红色执法人的鲜明形象,表现红色政权绝不照搬旧时代的旧律条,而是从人民立场出发,确保人民民主权利,确保案件审核的程序正义,尊重个体生命的权利,维护社会公平公正,创造了新的法治体系。

中国戏剧家协会分党组副书记、秘书长傅亦轩

《立场》这部话剧符合了习近平总书记在文艺工作座谈会上所说的“精品”的标准,即思想精深、艺术精湛、制作精良。《立场》把以人民为中心的立场和公平公正的原则呈现出来,坚持法治为了人民、依靠人民、造福人民、保护人民。整部剧紧凑的节奏、严密的逻辑层层递进,沉浸式的剧场体验让普法活动向互动式、场景式、服务式传播转变,增强公众的参与感与体验感。

中国社会科学院法学研究所经济法室主任席月民

《立场》生动诠释了以雷经天为代表的老一辈杰出法官和法学教育家对党、对人民、对新中国法治事业的无限忠诚、不懈追求以及创新精神。全剧人物众多、时空交错、逻辑清晰、主题鲜明、布景独具匠心,令人印象深刻。该剧将观众带回到新民主主义革命时期党的法治建设实践,重温历史,详细展示了“黄克功案”的前因后果,对推动社会主义法制史教育和法治宣传具有重要的时代意义。

中央文献出版社观演嘉宾

《立场》形式新颖、立意深远,给我们上了一堂法治课,极具教育意义。话剧充分运用红色资源,是开展党史学习教育的生动教材,对我们党史文献出版人开拓视野,创新形式,进一步做好习近平总书记重要著作的宣介有着很大启示。期待华东政法大学不断创新传播方式,汲取红色法治资源,推出更多贴近年轻人、与世界接轨的新作品,在讲好中国故事、讲好中国共产党故事上作出更大贡献。

中国社科院法学研究所、国际法研究所观演嘉宾

《立场》内容丰富,情节紧凑,反映了中国共产党早期革命根据地法治建设的重要成果与经验,给予我们重要启示。在当前社会主义法治建设道路上,作为法律人,我们要深入学习贯彻习近平法治思想,要以身作则,遵法守法,坚持法律面前人人平等,做中国特色社会主义法治道路的忠实践行者与捍卫者。

来源|党委宣传部(新闻中心) 文|李馥华 高云微