编者按

“以教学为中心、以教师为第一、以学生为根本。”老一辈华政人与新时代华政人薪火相传,始终遵循这样的办学理念,筚路蓝缕、砥砺耕耘、攻坚克难、敢于作为,共同为我校开辟出一条中国特色的高等法学教育之路。

在推进一流政法大学和一流法学学科建设、努力开创高水平应用研究型大学和令人向往高雅学府的过程中,学校逐步探索出新时代本科教育教学的实施路径和模式,构建完善习近平法治思想课程体系,建设成若干门兼具理论思考与实践探究、历史体验与现实关怀、立足本土与关照世界的特色法治课程,以培养出更多德才兼备的高素质法治人才。

坚定不移地以习近平法治思想为指导、以两办《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》为遵循,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强,是学校建设一流政法大学的根本路径。在此,特别推出本科教育教学示范案例系列报道,激励每一位华政人追求卓越,让世界看见华政园。

“我相信,这门课在很多人心中都会埋下一颗种子,未来的某一刻,仍会记得‘笃行致知,明德崇法’八个字的校训,仍会记得今天的这场法治教育课。”话剧助教、刑事法学院高鸣远谈到。

“大学三年,我先后以观众、演员和助教的身份参与其中。感悟最深的是《雷经天》剧组一直保持着老带新的传统,刚开始是摸着石头过河,慢慢有了绳索,有了桥,如传递火炬一般,一代又一代,一年又一年。”

由华东政法大学出品,生动展示新民主主义革命时期的中国共产党人领导法治建设的原创大型话剧《雷经天》自2020年7月启动创排工作以来,先后获批上海市重大文艺创作选题孵化项目、上海市教卫工作党委“校园大师剧”专项支持项目等资助,入选“永远跟党走”群众性主题宣传教育重点项目。

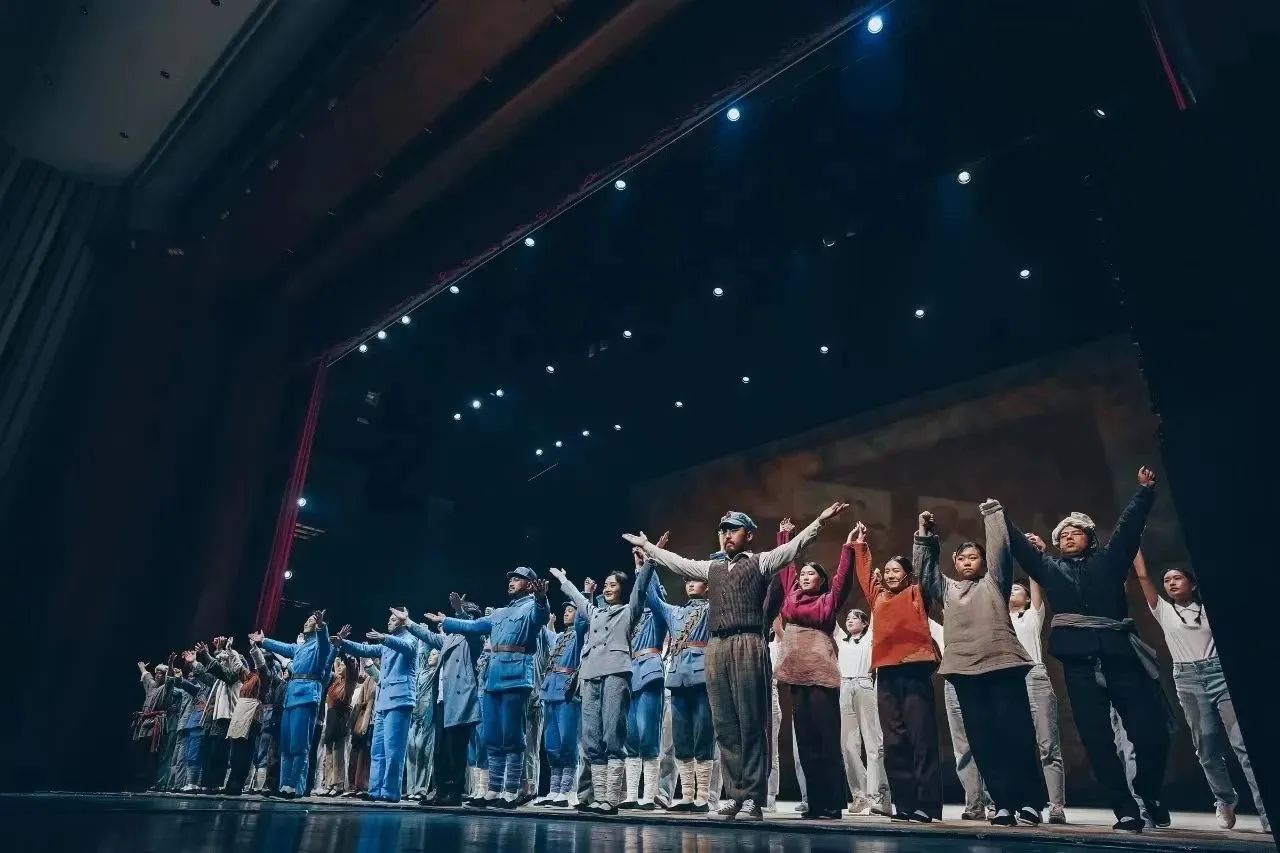

2021年5月,在美琪大戏院首演的五场专业版演出受到社会广泛好评。

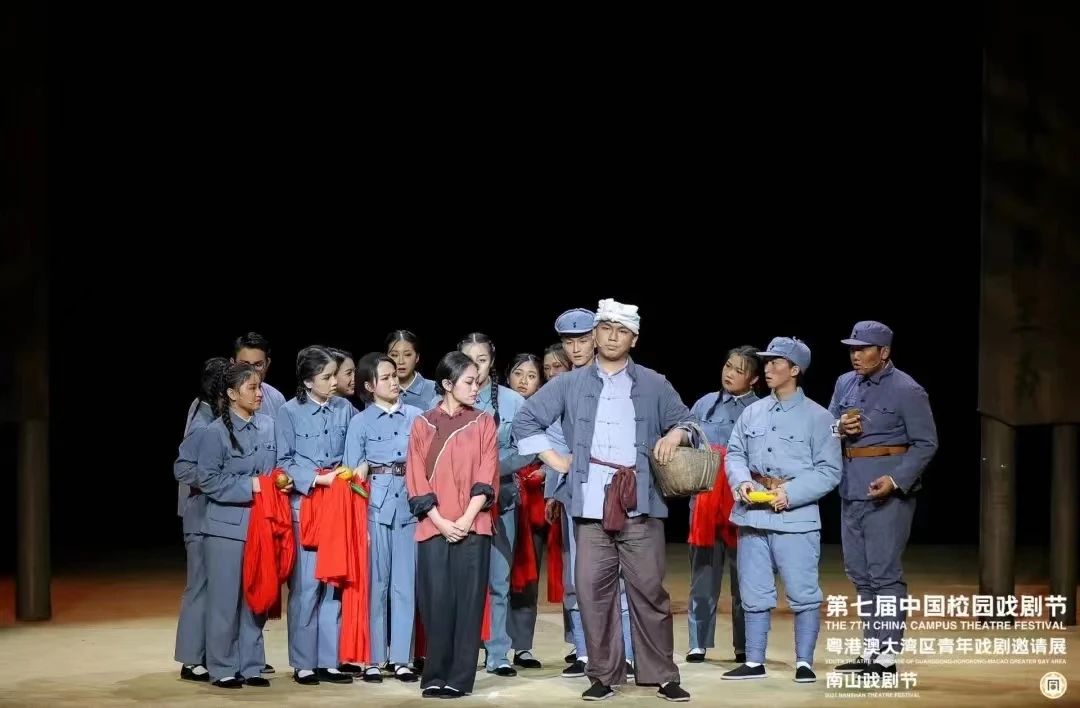

2021年11月,青春版话剧受邀参加第七届中国校园戏剧节、粤港澳大湾区青年戏剧邀请展暨南山戏剧节开幕演出,获得优秀剧目奖。

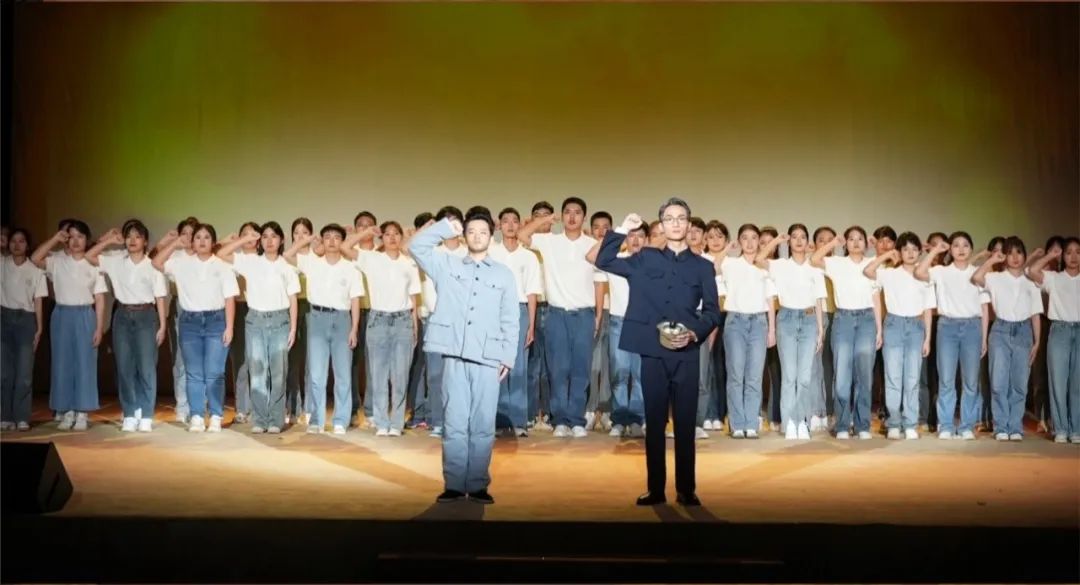

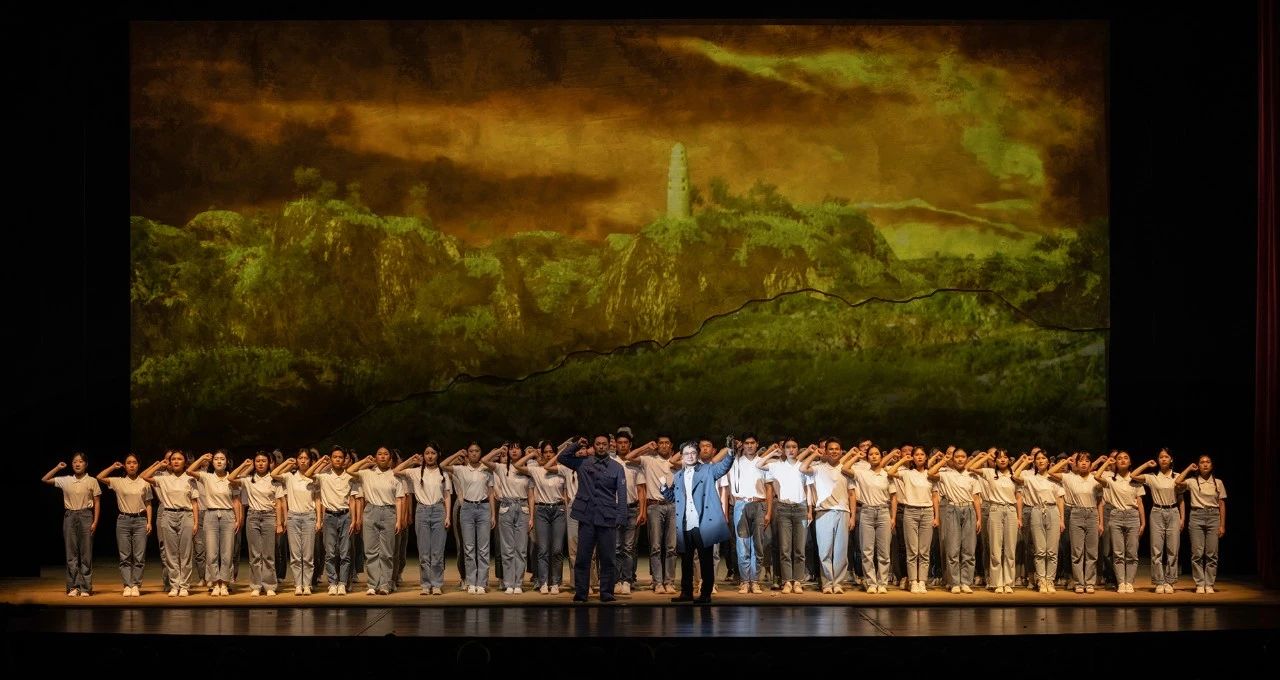

2021年-2023年三年间,青春版原创话剧《雷经天》以“《雷经天》与法治文化教育”的沉浸式课程形式深入我校。教师、演员与助教通过夏季学期课程与共计8场的校内汇演展现我校的法治教育,体现“五育并举”的教育成效,吸引数千我校学子参与中国法治故事和我校校史故事的视听盛宴。

舞台上,这群“00后”大学生演绎着一个个鲜活的角色,用戏剧表达属于自己对新中国法治进程的理解。

在开课仪式上,校党委书记郭为禄指出,“《雷经天》与法治文化教育”课程首先是一门“思政课”,将党史、法治史、校史融入其间,体现了中国共产党人坚持人民至上的原则,具有强烈的价值导向。“它更是一门‘专业课’,覆盖了中国法制史、刑法、民法等领域的法学知识,是我校师生共同探索社会主义法治精神起点的法学专业课程。”

“它还是一门素养课,聚焦学生语言表达能力、舞台表现能力、综合学习能力,通过课程内容的设置和舞台实践平台的搭建,为学生提升综合素养营造浓厚氛围。”

课程以打造青春版原创话剧《雷经天》为核心设计系列文化活动内容,同时开展雷经天事迹讲解、话剧《雷经天》经典台词朗诵、原创诗朗诵、诗乐《雷经天》等灵活多样的活动,全面展现全员全过程全方位育人成果。

这是学校探索法治人才培养的创新方式。校党委深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,扎实做好习近平法治思想“进教材、进课堂、进头脑”工作,首创沉浸式法治文化课程《<雷经天>与法治文化》,创排原创话剧《雷经天》,通过“讲台-舞台-讲台”方式呈现党在延安时期的法治实践,引导学生深入理解“土地里长出来的法”。

本课程创新法治文化教育和党史教育的教学模式,探索德、智、体、美、劳“五育融合”的人才培养路径,打造通识教育课程思政改革范式,坚定学生的法治信仰,有效提升综合学习能力、舞台表演能力、语言表达能力和团队协作能力,促进学生的全面发展。

学校充分挖掘校内红色资源,聚焦中国共产党在中国特色法治建设中的创新成就,深入研究党史中的法治史,充分挖掘中国共产党法治建设中的典型案例,激活学校中国法治建设的红色基因,把老院长雷经天的故事从延安带到上海,从课本搬上舞台,从剧场回归课堂,从中提炼出“土地里长出来的法”“把人民的利益高高举在头顶”“把屁股在老百姓的那头坐得端端的”等本土化法学理念,形成活跃生动的法治史、党史和校史新“教材”。

从一开始,课程目标和课程组织形式就决定了该课程的性质为课程思政课、党史教育课、法治文化课、素养培育课课程。因此,在实施时,团队始终将思想引领、信仰教育放在首位,注重艺术教育、专业教育的深度融合,引导师生在课程学习、话剧创排过程中学习延安时期革命精神、法治理念,从雷经天同志感人事迹中汲取前行力量,扎实做好理想信念教育,坚持德法兼修。

强化特色培养,打造“五育融合”教育实践样本。课程始终站在全员参与、全时贯穿、全域协同的育人起点,持续优化路径,创新新时代政法院校“五育融合”实践举措,目标是将“明确信仰教育、专业训练、能力提升、文化创造”融为一体。

学习党史中的法治史,引导学生深入理解“把人民举在头顶”的中国共产党人的价值观,扎根中国法治建设沃土,传承红色基因和法治精神;激发师生在多学科、交叉学科视野下开展学习研究,贯通学生学习、实践通道,让学生在课内外学习实践平台多维启“智”;通过形体表演、军事素养、心理素拓等教学内容,增强体育教育、生命教育的现场感、代入感,培养学生的团队协作、强心健体能力意识;通过专业艺术教学,让学生在表演、朗诵、声乐、舞蹈等教学、观摩、实践中提升艺术素养,涵养高尚审美情操;学生参与导演组、舞台监督组、道具组、服装组、灯光音效组、新闻摄影组,创设多类型劳动情境、提供形式多样的劳动机会,将劳动教育有机融入课程学习和话剧创排。

课程实施方案强调以学生为主体。课程精心设计理论板块、训练板块、实践板块、排演汇演板块,每一板块都充分激发学生的主体意识,营建全员参与、主动参与的氛围。

理论板块组织讨论交流环节,鼓励来自不同学院的学生从自己专业出发对同一理论问题展开讨论,同时鼓励跨学科融合其他专业知识进行思考;训练板块建立助教协助制,集体训练由学生助教提供支持,分组训练由助教负责组织协调;实践板块,鼓励学生自我组织,开展不同形式的小组调研;排演汇演板块,角色分配采用自我推荐和导演组遴选相结合制度,学生全面参与导演组、舞台监督组、道具组、服装组、灯光音效组、新闻摄影组,让所有学生都能找到发挥自己作用、展示自我能力的舞台。

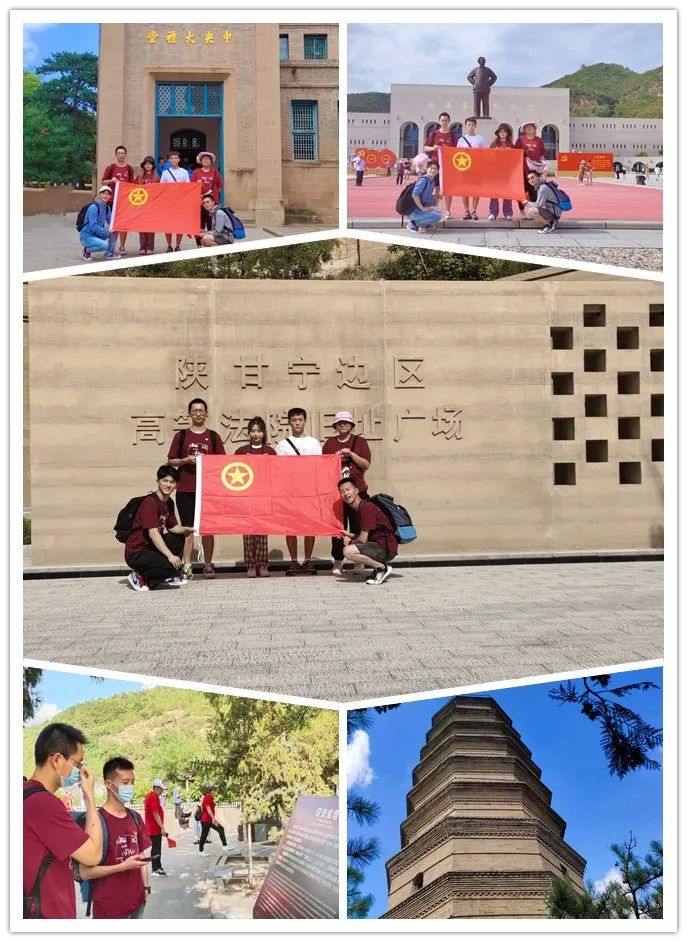

课程教学方法凸显学科融合和空间拓展。该课程融合法学、文学、戏剧学、艺术学等各大学科门类,加强跨学科、跨校合作,建立一支涵盖华东政法大学、华东师范大学、上海戏剧学院等多所高校共同合作的跨学科多元化师资队伍。形成了由理论板块、实训板块、演出板块、观摩交流板块构建的教学体系,把法治史、党史、文学赏析、话剧观摩、形体训练、戏剧表演等课程有机融合,以创新活跃的教育教学形式,打造“无边界”教学新形态,突破单一课堂空间的限制,让学生在宝塔山、石库门、校史馆、排练室、大舞台深入体验法治建设的历程,在“真听、真看、真感受”中全面提升学习获得感。

课堂从延安到上海、从舞台到讲台,从讲台再到舞台,实现全方位、全过程沉浸式教学:长达近一个月的集中授课排演和演出,实现时间沉浸;

通过校史馆和《雷经天》专题展参观、原陕甘宁边区实践调研、围读剧本、观摩演出和实训排演,深刻体会剧中人的情感发展,体会雷经天对未来法治公平和人人平等新世界的坚定信仰,实现情感沉浸;通过创排青春版原创话剧《雷经天》,以剧中人的身份,讲述中国共产党人的法治初心和不平凡的法治建设历程,实现理念沉浸。以学生为主体的全方位沉浸式教学让思政教育、法治教育和艺术教育更加生动、鲜活,有效引导学生在沉浸式法治文化课堂中得到全面发展。

以话剧《雷经天》为依托,鼓励多种形式的文化创造。继《雷经天》原创主题曲《天平》之后,学生创作了舞蹈《天平》、诗朗诵《雷经天》、剪纸《雷经天在延安》、绘画《黄克功案》、话剧《雷经天》卡通形象系列文创产品等,丰富了校园文化。

课程根植我校红色基因,树立我校红色榜样,形成我校红色文化,充分用好用活红色资源,让党史教育“进课堂、进生活、进评价、进文化”,让习近平法治思想“进头脑、进课堂、进教材”,让红色基因在我校师生身上代代传承。

课程精心设计的方案、生动丰富的形式,引导学生深刻体会中国共产党人的法治初心,体悟中国共产党在中国法治建设进程中始终坚守人民立场的可贵精神,学习社会主义法治精神并真正入脑入心入行,努力成为德法兼修、五育并举的时代新人。

雷经天同志的一生“投身革命、深耕法治、悉心教育、矢志不渝”开设沉浸式法治文化课程“《雷经天》与法治文化教育”,创排原创话剧《雷经天》,开展相关文化活动,宣讲雷院长的故事,回溯延安时期的革命精神和法治理念,既展示了我校历史上大先生的风采,也让校内外法学教育工作者、法治工作实践者更好地理解中国共产党人的法治初心,让育人者本身也在沉浸式课堂的备课、授课、管课、听课过程中接受教育、收获感动、坚定信仰。

我校植根“党的诞生地”这一红色热土,发挥政法特色优势,立足新时代、学习新思想、展现新作为,以雷经天课程、话剧、文化活动为综合抓手,创新课程思政教育模式,推动党史学习教育“深入高校、深入课堂、深入学生”。

引导师生立足校史学党史,共同讲好中国共产党的法治故事,把习近平法治思想融入课程教学和实践教学,形成课程思政创新范式,将高校党史教学实效覆盖全校师生、延展政法干线、辐射社会各界,充分发挥校园优秀文化引领社会文化风尚的正向作用。

“雷经天的信仰也是所有共产党人的信仰。对于出演这个角色,我一直有些害怕,担心自己无法演出人物的魂。现在,我希望能够通过我的表演让大家体会到雷经天是一个什么样的人、共产党人的信仰又是什么。”饰演雷经天的彭举同学体会深刻。

话剧《雷经天》在上海公演后受邀参加全国校园戏剧节开幕演出,被中央电视台、人民网、学习强国等20多家主流媒体宣传,各地多所高校来校学习法治文化课程建设经验。改革成效充分体现在学生、教师、学校等各个层面。

源|党委宣传部(新闻中心)