编者按

“以教学为中心、以教师为第一、以学生为根本。”老一辈华政人与新时代华政人薪火相传,始终遵循这样的办学理念,筚路蓝缕、砥砺耕耘、攻坚克难、敢于作为,共同为华政园开辟出一条中国特色的高等法学教育之路。

在推进一流政法大学和一流法学学科建设、努力开创高水平应用研究型大学和令人向往高雅学府的过程中,学校逐步探索出新时代本科教育教学的实施路径和模式,构建完善习近平法治思想课程体系,建设成若干门兼具理论思考与实践探究、历史体验与现实关怀、立足本土与关照世界的特色法治课程,以培养出更多德才兼备的高素质法治人才。

坚定不移地以习近平法治思想为指导、以两办《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》为遵循,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强,是学校建设一流政法大学的根本路径。在此,特别推出本科教育教学示范案例系列报道,激励每一位华政人追求卓越,让世界看见华政园。

“五育并举”,德育为先;教育发展,思政先行。

善用“大思政课”是新时代全面贯彻党中央精神、推进思想政治理论课创新发展的重要理念,也是高校思想政治理论课贯彻落实立德树人、培根铸魂目标的重要前提。

理念再更新,视野再开阔,格局再拓展,课程再谋划……

我校自2020年以来积极探索“大思政课”教学模式,以马克思主义学院为主体,联合学校宣传部、教务处、学工部、团委等多部门,以“统一部署、多方参与、协调联动、融合创新”为工作原则,采用“请进来、走出去”工作方式,联合运用社会资源,扎实开展内涵丰富、形式多样的“大思政课”教育教学实践,逐步构建起“大思政课”教育教学模式的总体架构,并于2022年被确立为上海市“大思政课”建设重点试验区(高校)。

铸魂育人,构建思政课教育教学“大课堂”

作为新中国创办的第一批高等政法院校之一,我校积极开展“大思政课”教学实践,以“立德树人”为核心目标,不断提高思政课育人成效,实现培养新时代法治人才的目标。

马克思主义学院党委书记何益忠认为,“在以法科为主的大学,如何通过思想政治理论教育,使学生不仅将法学、法律作为谋生的工具,而且将公平、正义等作为工作、生活的价值追求,使学生具备相当的政治素养、道德素养、人文素养,成为一个有理想、有人情味的大学生,这些应该是我们从事思政课教学的重要任务。”

让思政课不止于“授知识”,让思政课堂不限于“讲课本”。“大思政课”教学实践围绕“立德树人”的核心目标,立足学生需求,构建起思想政治理论教育教学的“大课堂”。

“‘强国’一代,如何追梦?”“什么才是真正的成功?”“人工智能时代,如何进行职业选择?”2022年末至2023年上半年,思政课教师收集了学生关于学业、职业、个人家庭、情感以及社会生活的各类认识困惑。

我校马克思主义学院联合上海社科中心、“学习强国”上海平台,邀请多位来自不同领域专家和青年代表录制“强国青年说”系列短视频,以对谈形式回应“青春之问”,解答学生的成长困惑。节目在“学习强国”平台连载播放,一经上线便广受欢迎,短时间内视频点击播放量超20万。

提及开展此次活动的初衷,马克思主义学院副院长严宇鸣表示:“思政课教学的核心目标是立德树人,回应学生的成长困惑正是思政课教学的应有之义,我们期待通过思政课教育教学使学生更好地适应社会生活,拥有健全人格。”

学校定期举办暑期社会实践思政课教育专项活动,衔接思想政治理论课教学,组织学生开展实地调研,引导学生通过观察走访,在亲身经历中了解中国国情,提升理论水平。

“大思政课”教学实践运用校史及校园历史建筑资源,通过举办多场沉浸式实景思政课,使学生有机会在沉浸式党史、校史学习中传承红色基因。

从“授知识”到“育品德”,从“讲课本”到“大课堂”,大思政课教育实践深化教学内容,丰富教学形式,坚持立德树人,铸魂育人,将思政课教学目标落实到学生发展的方方面面。

汇聚合力,打造助推教学成效提升的“大平台”与“大师资”

马克思主义学院院长赵庆寺强调,“思政课教师要按照习近平总书记对思政课建设‘八个相统一’的要求,把思政课上成大学生真心喜爱、终身受益、毕生难忘的课程。”

如何提升思政课教育教学成效,将思政课变为触动心灵,终身受益的课程?

“大思政课”教学模式对接“校内”“校外”资源,搭起“大平台”,整合“思政课程”“通识课程”“专业课程”教师以及校外专家团队,组成“大师资”, 汇聚育人合力,提升思政课的理论性与专业性,提升思政课教育教学“硬实力”,取得良好育人成效。

在原有科研平台基础上,学校着力推进教学研究平台建设,与“智慧树”签订合作协议建设线上教学课程平台,并积极联系红色场馆,先后与中共一大、二大、四大会址纪念馆,孙中山纪念馆、宋庆龄纪念馆取得联系,与中共一大会址纪念馆建立深度合作关系。

2022年3月5日,周恩来总理诞辰124周年纪念日,学校与中共一大会址纪念馆合作完成“百物进百校,百讲证百年”活动。

周总理在1955年参加万隆会议时身着的中山装原件亮相华政园,赵庆寺与中共一大纪念馆宣教专员张璨、藏品保管专员赵嫣一联合授课,于华政园苏州河畔交谊楼开展了一堂别开生面的“大思政课”。

2021级研究生何奥同学现场观摩后表示,这样一堂“大思政课”内容生动,提高了进一步去深入了解周恩来总理外交风范的浓厚兴趣。周恩来外交思想对于当代青年人深刻理解当下中国特色大国外交政策具有重要启示。

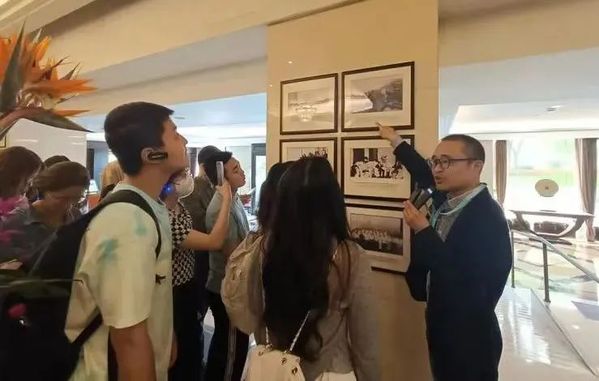

今年5月,学校借助“周恩来精神教学研究中心”资源优势,开展“行走的课堂——周恩来在上海足迹考察”教学活动,组织近50名本科生走访周恩来总理在上海革命斗争的主要场所。

寻访过程中,著名海派文化学者肖可霄、1925书局主持人倪慈清分别介绍沿途的历史建筑,讲解周恩来总理在场馆中的革命工作和生活故事。

赵庆寺作“周恩来总理的外交智慧”讲座,丰富了学生对于周恩来从事革命斗争和外交工作的历史认知、对中国共产党人革命精神的政治认同和情感认同。

周恩来精神研究中心研究员、周恩来家属代表唐华表示,这一教学活动使得青年大学生真切感受伟人风范,有效提升高校思政课教学成效。

在教育基地现场中品味文化传承,于名师专家的解读里感悟精神伟力,“大思政课”教育教学模式借助“大平台”与“大师资”,开展内涵丰富、形式多样的思政教育活动,切实提升思政教育成效。

提质增效,推进师资培育与支持机制优化完善

既在师资培育上下功夫,也在制度建设上做文章。学校在“大思政课”教学实践模式探索中推进师资培育与支持机制优化完善,为“大思政课”教学实践提质增效。

在“大思政课”教育教学机制探索过程中,学校不断加大对教师尤其青年教师教学能力培养力度,运用集体备课和老中青传帮带形式提升教师讲课能力,促进教师在实践中教学相长。

学校在引进外部优质教育教学资源的同时,借助各渠道、平台及讲课机会,将优秀教师尤其是青年教师推向更大讲台,不仅增强了教师参与“大思政课”教学活动的参与感与获得感,并发掘培养了一批具有较好教学潜质的青年教师,形成教师队伍梯队化建设。

考虑到“大思政课”的特殊性,其工作开展,尤其是对校内外资源的拓展与运用,需要全校各部门尤其是马克思主义学院教师的共同努力,发挥各自资源优势,为具体工作提供人力、物力支持。

学校不断完善马克思主义学院教师考评机制。在原有科研和课堂教学评价基础上,特别增加对教师参与学校(院)公共事务、社会事务的贡献度考核。其中,参与“大思政课”教育教学是重要工作内容,学校给予重点评价,并给予对应工作量绩效奖励。考评制度建设从制度上提升教师开展相应工作的积极性,保障“大思政课”教育教学工作的稳步发展、深入推进。

“大思政课”是理论大课、实践大课和时代大课,善用“大思政课”对于落实立德树人根本任务具有十分重要的战略意义和实践价值。

我校将“大思政课”教育教学模式纳入常态化、科学化、制度化、规范化的发展轨道,不断提升思想政治理论教育的针对性和实效性。

来源|党委宣传部(新闻中心) 文|胡锡 林灵