编者按

“以教学为中心、以教师为第一、以学生为根本。”老一辈华政人与新时代华政人薪火相传,始终遵循这样的办学理念,筚路蓝缕、砥砺耕耘、攻坚克难、敢于作为,共同为华政园开辟出一条中国特色的高等法学教育之路。

在推进一流政法大学和一流法学学科建设、努力开创高水平应用研究型大学和令人向往高雅学府的过程中,学校逐步探索出新时代本科教育教学的实施路径和模式,构建完善习近平法治思想课程体系,建设成若干门兼具理论思考与实践探究、历史体验与现实关怀、立足本土与关照世界的特色法治课程,以培养出更多德才兼备的高素质法治人才。

坚定不移地以习近平法治思想为指导、以两办《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》为遵循,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强,是学校建设一流政法大学的根本路径。在此,特别推出本科教育教学示范案例系列报道,激励每一位华政人追求卓越,让世界看见华政园。

“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”是教育的根本问题,也是建设教育强国的核心课题。围绕习近平法治思想纳入高校法治理论教学体系核心任务,我校积极探索提出建构中国自主的法学知识体系。“打造一个具有中国特色、海派底蕴、华政风格,融知识性、故事性、前沿性于一体的习近平法治思想课程体系。”校党委书记郭为禄表示。

发挥习近平法治思想在法学教育的引领作用

如何把习近平法治思想这一博大精深的理论讲清楚、讲明白、讲透彻,让当代大学生听得懂、能领会、可落实,高质量建好、上好习近平法治思想相关课程,郭为禄表示:“政法高校是大有可为、也是必须作为。我们需要进一步努力。华政应该为新时代法学教育的共同价值,以及法学理论研究的发展,作出更大贡献。”

2019年,学校在上海乃至全国率先试点开设《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课程。作为全国高等院校中最早全面、系统开设该课程的高校之一,2021年4月郭为禄带头主讲《习近平法治思想概论》第一课。围绕习近平法治思想概论,该课程从坚持以人民为中心、社会公平正义、科学立法、严格执法、公正司法、全民守法和法律监督等专题开展教学,学生培养方案也一再升级,从最初的通识类选修课程到如今成为全体法学专业类的必修课,目前共有3210名本科生、329名研究生完成该课程修读。

“学校高度重视《习近平法治思想概论》等课程建设,列入本科重点建设课程予以支持。法理教研室积极组织骨干力量进行教学,对全体法律本科生进行习近平法治思想的阐释、宣传和教育。”中国法理学会副会长、上海市习近平法治思想学习实践宣讲团成员、我校习近平法治思想研究中心执行主任胡玉鸿教授表示,通过相关课程的学习,学生更加坚定了法治中国建设的政治立场、政治方向、政治原则,提升了做社会主义法治国家建设者、推动者、守护者的理想信念。

举全校之力,在法律学院、马克思主义学院等相关学院以及马克思主义研究院、习近平法治思想研究中心、上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心华政基地等教学研究平台的共同努力下,通过定期教学研讨、集体备课制度,《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》《习近平法治思想概论》两门核心课的“1+1”课程建设迎来全面升级,习近平法治思想理论研究成果向课程体系、教材体系、教学体系转化,形成具有华政特色、华政风格的“1+1+N”的习近平法治思想课程体系。

完善习近平法治思想课程体系建设

郭为禄表示:“将习近平法治思想贯彻法学类专业课程需要实现从‘有没有’到‘好不好’的突破跃升。”对习近平法治思想的宣传,不能仅仅限于对理论的研究和阐释,应该将鲜活的理论讲深讲透讲活,对理论内涵充分解读,提炼精华要义,转化为学生熟知的话语体系,提升传播力、引导力和影响力。

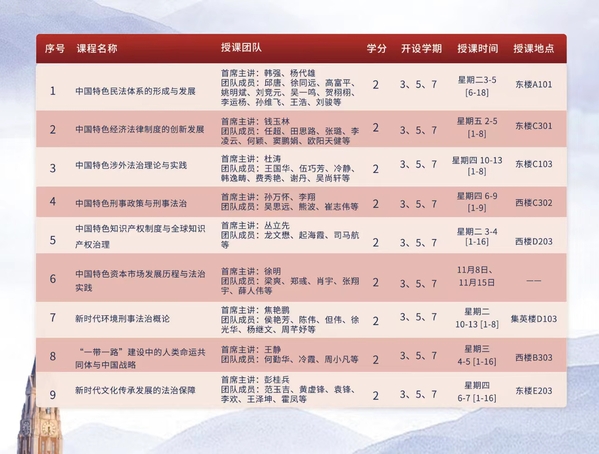

习近平法治思想课程需要体系化建构,教学方法需要进一步创新,教育资源需要进一步拓展,教学能力需要进一步提升。面对这些需求,我校通过校内课程遴选和建设,首批建设《中国特色刑事政策与刑事法治》《习近平法治思想的程序表达》等13门本科课程,围绕习近平法治思想,立足法治中国建设实践,紧密结合党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史,以及中华优秀传统文化,准确把握“两个结合”的深刻内涵,充分挖掘学科专业蕴含的习近平法治思想教育资源。

学校精心打造数个以优秀法治人才培养为核心的讲授习近平法治思想的名师教学团队和宣传团队,他们来自不同专业背景,在讲好中国法治故事、阐释中国法治观念和传播中国法治文化等方面保障课程实施过程,服务师生。

在第一课堂理论研究和阐述之余,学校积极与实务部门合作,探索系列实训项目。一批模拟法庭、法律诊所、专业实验室、实训基地和校外实习基地等被积极运用于课程建设。

今年4月,学校率先在法学本科人才培养方案中明确设立习近平法治思想课程模块,打造习近平法治思想本科课程群,成为政法院校中最早设立习近平法治思想课程模块的高校。至此,面向法学学生的专业必修课程、专业限制性选修课程和面向全校学生的通识教育课程,初步建成“三位一体”的习近平法治思想课程本科体系。

法学自主知识教育体系探索初见成效

尽管相隔五千多公里,但“隔空对话”的师生课堂讨论气氛十分热烈。今年5月,我校吴一鸣副教授在上海给150余名身处新疆喀什大学法政学院的学子讲授物权法。这是习近平法治思想统领法学本科教育教学机制研究虚拟教研室正式启用的第一堂课,也是“慕课西行”系列活动之一。作为国家级一流法学本科专业建设点,我校积极整合教育教学研究资源,借助数字教育技术,建立区域性习近平法治思想虚拟教研室,积极构建习近平法治思想研究和阐释的共同体。

成功选修《中国特色涉外法治理论与实践》的李佳怡说:“这门课看似‘沉闷’,却有着一个有趣的灵魂,教学老师们既有渊博学识又有教学热情。” 国际法学院本科生倪晏清有同样感受:“授课老师们专业素质过硬,教学十分生动有趣,将我国涉外法治理论的历史演变、内容体系娓娓道来。”“在中国特色知识产权制度与全球知识产权治理课程中,我学习到了知识产权的基本知识、发展历史、国内外现状与中国特色之所在,锻炼了法学思维能力。课堂氛围轻松活跃,上这门课我受益匪浅。”国际法学院本科生蔡文婕评价到。

新学期,学生对《中国特色知识产权制度与全球知识产权治理课程》等课程的上课热情高涨,好评不断。这是习近平法治思想课程模块——“法治中国”系列课程首批重点建设的课程,本学期首推9门课程。“‘中国特色知识产权和全球知识产权治理’是一个有历史厚度、学术深度、实践价值和未来面向的教学主题。”知识产权学院任课教师司马航谈到课建设初衷,表示希望通过老师们的共同努力,帮助学生树立四个自信,理解当前知识产权国际保护中的利益格局、合作与竞争的态势,提升利用中国经验解决问题的能力,成为优秀的涉外知识产权法治人才。国际法学院任课教师吴尚轩表示,《中国特色涉外法治理论与实践》开设是校领导倡导下国际法学院的积极探索,“授课教师与选课同学教学相长,对涉外法治人才培育认识更深刻,对做好涉外法治人才的培养更有底气。”

同时,学校倾力打造“新法科•习近平法治思想系列教材”套系教材,从专业化、标准化和时代化角度深化拓展,实现“法治中国”系列课程教材的同步建设,首批编写“法治中国”系列教材6本。按照“成熟一个建设一个”“成熟一本建设一本”原则,系列课程和教材的建设不断推进中。

来源|党委宣传部(新闻中心) 文|高云微