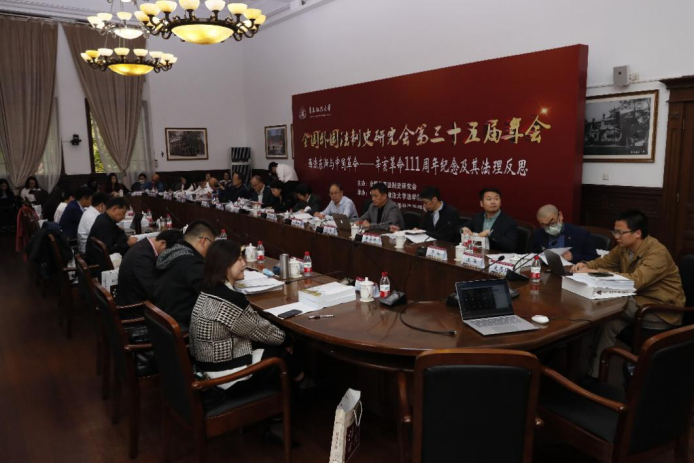

全国外国法制史研究会第三十五届年会于近日召开。会议由全国外国法制史研究会主办,中南财经政法大学法学院和我校法律史研究中心、涉外法治研究院共同承办。在中南财经政法大学南湖校区设立主会场,在我校长宁校区设立分会场,采取线上线下相结合方式举办。全国各高校150多名学者参会。

会议围绕“西法东渐与中国革命——辛亥革命111周年纪念及其法理反思”主题进行学术交流,包括开幕式、研究会成立四十周年纪念专场、研讨会、闭幕式四个部分。

中南财经政法大学法律文化研究院院长陈景良教授主持开幕式。陈景良表示本次年会意义非凡,是深入学习宣传党的二十大精神,贯彻习近平法治思想,践行学习外国优秀法治文化以推动建设社会主义法治国家的深刻实践。

在开幕式上,中南财经政法大学副校长姚莉代表承办方致辞,充分肯定全国外国法制史研究会高举中国特色社会主义伟大旗帜,紧跟时代发展主题的做法和其广泛学术影响力。她期望各位专家学者通过年会,交流学术观点、凝练思想共识、共绘发展蓝图,为中国法学研究助力推波,为中国式现代化发展之路提供法治智慧。

全国外国法制史研究会会长、我校法律史学科带头人何勤华教授讲话指出,辛亥革命推翻了腐朽的封建王朝,使中华民族得以走向世界法治文明。正值辛亥革命爆发111周年,我们需要从法理上反思中国法治之变与不变,以更好推动建设社会主义法治国家。

研究会成立四十周年纪念专场由研究会副会长、我校李秀清教授担任主持人。

专场纪念会由《走过的路》一则视频切入,介绍研究会发展历程。北京大学由嵘教授与西北政法大学冯卓慧教授的视频致辞情真意切、感人至深。

中南财经政法大学郑祝君教授代表研究会回顾了全国外国法制史研究会四十年来的发展与变迁。她深切回忆了研究会一批学养深厚的前辈,并对他们致以崇高敬意。如今,研究会在发展中紧密跟随时代脚步,聚集大量人才,实施系统的、大规模的研究计划,不断拓宽研究视野、深入研究问题、关注外法史与部门法的交叉研究。她期望新一批青年才俊加入,为法治中国建设贡献新的智慧,创造新的辉煌。

清华大学高鸿钧教授、辽宁大学张锐智教授、浙江大学方立新教授、中国人民大学王云霞教授、宁波大学董茂云教授、复旦大学王伟教授进行了学者六人谈。结合亲身经历,分享自己对研究会的回忆与对未来发展建议。王伟教授结合自己的最新研究,对周枏和陈盛清两位研究会前辈的学术思想作了新阐释。

第一场研讨会围绕“辛亥革命及其法理反思”展开,由武汉大学项焱教授担任主持人。

我校张卓明教授就“辛亥革命前后的中国代议民主——从‘思想传播’到‘制度实践’”进行发言,指出在选举制度的设计上要着眼于民族整合与国家建构、合法性建设等普遍需要。华东师范大学姜峰教授对此进行评议,并就晚清政府改革功过进行一定补充。

上海应用技术大学叶湘副教授以“辛亥革命的法理:国际权利和义务的继受视角”为题进行发言,分析辛亥革命法理逻辑的组成部分。华中科技大学敖海静老师从国际法观角度肯定了该选题的创新价值。

吉林大学李拥军教授以“法律与伦理的‘分’与‘合’——关于清末‘礼法之争’背后的思考”为题进行发言,指出“礼法之争”实则主权和国本之争,是进化理性和建构理性的冲突。中国政法大学王世柱老师提出了他的阅读见解,指出“礼法之争”是儒学普遍主义逐渐消解的历史。

天津财经大学博士研究生李子豪考据辛亥革命时期西方近代法对中国司法语言的影响,并探究其背后的语义和逻辑系统。北京大学李红海教授构想了该文选题的扩大空间并给出建议。

第二场研讨会围绕“西法东渐与中国近代社会变革”展开,由同济大学陈颐教授担任主持人。

中南财经政法大学李栋教授就“论耶稣会士在1689年《中俄尼布楚条约》签订中的作用”进行发言。他指出这是一次近代欧洲国际法在中国的适用,也是一种对国际法条约的运用与接受。华东政法大学史志强老师赞赏其创新观点的同时,也对论文提出了丰富史料运用、多元化视角考察等建设性意见。

中国农业大学高童非副教授作“近代陪审制度在中国的移植和发展”发言,通过对陪审制度特征、功能及发展的分析,引出中国在适用陪审制度中出现的一系列问题。湖南师范大学夏新华教授进行评议,指出应从西学东渐历史的角度出发,批判结合现实,从陪审制度历史发展的进程中寻找对现实的启迪意义。

中南财经政法大学博士研究生刘柯铭以“清末民初时期家国关系转型探析——从法律史视角考察”为题进行发言,分析了立法规定及其背后法律价值的转变,对家国关系转型原因做了学理解释。华东政法大学王静老师针对文章逻辑以及对历史解释背后原因的深度挖掘提出建设性意见。

南京师范大学李洋教授分享《美国法官上海受难记》的故事,描绘了异域法制风情。河南大学乔飞教授在评议中点明了该事件对法治精神的体现,对事件中的情节提出了自己的疑问。在评议回执环节,四位发言人分别对评议人的建议和疑惑做了回应。

第三场研讨会主题为“中外法律与革命的历史研究”,中南财经政法大学李艳华副教授担任主持人。

厦门大学徐国栋教授以“哥伊赫巴尔格与1922年《苏俄民法典》——北法南渐98周年祭”为题发言,分别从沙俄遗产、沙俄实践以及民法的去财产化阐述了苏俄民法典的制定、发展及其对中国民法典的影响。华东政法大学王海军教授就此进行评议,指出苏俄民法典中经济法特质是时代需求的产物,点明了其对我国立法的影响。

深圳大学王栋老师以“必也正名:中国宪法史上的‘宪法’‘宪章’和‘约法’”为题进行发言,他对宪法与宪章、约法进行区别讲解,得出中国人民逐渐积累了深刻的宪法信仰的结论。中国政法大学崔林林教授对此进行评议,她对研究视角表示认同,但也针对增强论据支撑力提出建设性意见。

华南理工大学王凯副教授以“宣誓的神学基础:以亨利八世时期效忠宣誓运动为例”为题进行发言,将效忠宣誓放置宗教改革的背景中,揭示了效忠宣誓对主权国家概念的启发。河南大学杨松涛副教授点明了文章中心内容及其对于丰富我国宗教改革史研究的意义,也建议优化文章结构、丰富具体内容。

我校硕士研究生蔡剑锋以“德国宗教改革与罗马法继受——以路德宗二次分裂之改革为主线”为题进行发言,他从德国宗教的历史沿革切入,进一步论述宗教改革引起了罗马法的继受模式的转变。中国政法大学王银宏教授进行评议,他点评了论文选题的创新性,同时建议对文章的标题进行内涵和外延的界定。

第四场研讨会结束围绕“法史学研究的范式探讨”展开,由上海政法学院的肖光辉教授主持。

中国人民大学高仰光副教授以“法律史学的性质”为题进行报告,他将法律史学研究划分为六个层级,并提出可以以此为工具进行法律史学比较,指出中国法律层级的缺位并提出建议。复旦大学赖骏楠副教授结合教学和科研活动中容易出现的问题对文章做了分析思考。

湘潭大学程波教授就“档案史料运用的新方法、新方向——基于《谭延闿年谱长编》的几点观察”进行报告。西安交通大学杜军强副教授针对其发言提出对“新方向”理解的困惑,建议完善史料主客观属性的辨析,使文章框架更明确。

我校苏彦新教授围绕“反思法学与跨学科研究”进行报告,提出档案史料运用的新方法和新方向。复旦大学赵立行教授认为法学的跨学科研究应当打破对于学科壁垒的认知,摒弃狭隘的跨学科思维。

中国人民大学博士研究生李童童以“德国劳动法上‘从属性’概念的构建”为题进行报告,她从法律史角度,通过实践和理论两个层面还原德国劳动法上“从属性”概念的建构过程。上海交通大学周小凡博士后建议对论文中的人物事件做进一步筛选和整理,聚焦最有力的代表性理论或批判,更好地呼应文章主题。

来源|法律学院