近日,研究生院组织我校首届优秀研究生导学团队培育项目中期考核工作,获得立项的15个研究生导学团队项目建设顺利,均取得喜人成绩。研究生院培养办公室作为项目协调联络机构,推出“导学团队项目中期成果展”(按立项编号顺序)。

马长山教授负责的法律学院·法理学博导组导学团队,于2022年编写出版全国首部《数字法治概论》教材,现已投入研究生教学使用,并进一步编写形成《数字法治导论》教材初稿。立项以来,根据项目要求,每半个月举办一次“数字法治读书会”,至今已举办9期;指导研究生在核心期刊发表论文10篇;推荐研究生积极参与学术活动,例如,2022年6月18日“新文科+”数字法治论坛、9月18日“数字法学与数字司法”高端论坛、9月24日第二届“人工智能与司法大数据”国际研讨会、10月9日CAAI首届人工智能伦理论坛等;指导研究生积极申报课题,获2022年校级研究生创新项目立项。

章志远教授带领的行政法学导学团队成员自立项以来,收集整理了22年来发表在法学C刊的代表性论文近1000篇、专题著作近100部,通过线上、线下相结合的方式举行集体研讨四次、小范围交流五次,已经完成《迈向新时代的中国行政诉讼法学:2000-2022年观察》全书70%的内容。团队建设注重理论与实践相互融合,负责人章志远曾挂职担任最高人民法院行政审判庭副庭长,具有扎实的行政法学理论功底和丰富的行政审判实践经验;主要成员牛延佳法官长期从事行政审判工作,具有丰富的一线行政审判经验和课题调研经验。团队以项目研究为抓手,培育浓厚学术氛围,推动年轻研究生快速成长。团队成员、硕士生章许睿2022年7月被对外经济贸易大学录取为行政法专业博士研究生,师从最高人民法院原副院长、著名行政法学家江必新教授;团队成员、硕士生陈思琳2022年9月被清华大学录取为行政法专业博士研究生,师从最高人民法院行政审判庭原副庭长、著名行政法学家余凌云教授;团队成员、博士生高小芳获法律学院“荣誉毕业生”称号,顺利入职“211”高校西北大学法学院任教。

梁爽教授负责的国际金融法律学院导学团队自立项以来,已组织2轮读书会,每轮2次以上。6月由梁爽带领研究团队访问了捷铭律师事务所并与从事长臂管辖和出口管制法律实务的律师进行座谈;7月由梁爽带领研究团队积极参加松江国安系统的域外“长臂管辖”与反制问题研究,进行了3周的集中学习、分析、线上讨论,并撰写了案例分析和对策建议,构建了初步模型;9月由章恒筑教授带领本导学团队研究生赴浦东陆家嘴金茂大厦浩天律师事务所进行现场教学,同浩天律师事务所刑事合规律师和民商事律师进行座谈,就合规案件中的证据搜集、证据运用等展开调研;10月由章恒筑、商学院/会计法律研究所陈秧秧副教授带领本导学团队研究生赴杭州“浙江中铭云服科技公司”考察企业合规情况,并举行视频会议,商学院、国际金融法律学院的研究生同时参与线上调研座谈。

童潇教授带领的导学团队,按照“四共一家园”整体理念布局,全方位推进团队建设。一是师生共读书。以两周一次的频率共同阅读本学科及邻近学科相关著作,包括《宏观经济通识课》《社会工作理论》《世界银行营商环境报告》等,通过阅读开拓视野,创新思维,厚实素养。二是师生共调研。联动校外资源,师生于10月分三次调研快递小哥青年、网络主播青年、专业美术工作者青年群体,获取一手资料,通过调研发现问题,纠正认知,实现知识积累。三是师生共写作。师生共同围绕《贯彻党的共同富裕思想,完善上海基本民生保障政策体系研究》成功申报上海市政府决策咨询课题,共同完成上海市民政局委托课题《上海社会组织登记管理数字化建设研究》。四是师生共集智。以崇明上海市人大立法联系点为平台,积极建言献策,目前共针对《上海市乡村振兴条例》《上海市动物防疫条例》《上海市人民代表大会常务委员会关于进一步做好当前促进就业工作的决定》《上海市环境保护条例》等立法草案提出意见建议百余条。

任超教授负责的导学团队以“数字经济时代的经济法回应”为主题开展读书会系列活动,秉持“德智并重,思行合一”的导学理念,全方位提升研究生的综合素养和实践能力,并在导学项目实施中充分体现人文关怀与德育理念。立项以来,团队成员已开展读书会活动三次,通过专题学习、学术交流、实践指导等形式提升知识素养和学术水平,并增强导学团队的集体凝聚力。项目注重德智并重培养,提升综合素质。读书会的开展坚持德智并重的培养理念,不仅有利于挖掘学生的学术研究潜能,也有助于学生综合素质的全面发展。立足学科前沿,拓宽思维眼界。项目下设“网络平台的涉税信息披露义务/数字平台的报告规则”、“数据资产的课税理论与制度选择”和“网络司法拍卖中包税条款的效力反思”等九大分主题,立足学科前沿问题,具有较强的理论研究价值和现实意义。激发学术潜能,转化导学成果。项目以激发学生学术研究兴趣为目标,旨在通过读书会的研讨交流挖掘学生的学术潜能,并积极推动读书会会后的学术成果转化,以实现项目导学助学的长效机制,立项以来团队研究生已发表论文8篇。

张勇教授带领的云间刑事法学社导学团队自项目开展6个多月以来,成员已开展活动十余次,包括云间导学——暑期笔谈系列,第一期围绕张明楷教授《认定非法拘禁罪应注意的几个问题》一文展开;第二期在系统学习刘艳红教授新作《涉案企业合规建设的有效性标准研究——以刑事涉案企业合规的犯罪预防为视角》的基础上,以“刑事合规的有效性建设”为主题展开;第三期在系统学习陈兴良教授新作《论中立的帮助行为》的基础上,以“中立帮助行为与帮助信息网络犯罪活动罪”为主题,与众位学友共同研讨相关争议问题。此外,继续举行2022年(下)读书会,还围绕“涉未成年人有组织犯罪刑事责任的认定”和“网络滋扰的犯罪化及刑法规制路径”举办了2022年研究生创新课题两期专题研讨会,并追随“第二季刑法案例研习暑期线上公益课”的教学脚步,系统开展刑法案例研习的方法论学习与实战演练。开设微信公众号“云间刑事法教室”,仅立项以来就推送了22次推文,形成了10余万字的综述、报告、摘要等内容,学社成果新添5篇学术论文,获得论文竞赛1项,校创新项目5项。

高奇琦教授带领的导学团队,围绕“城市数字化转型的公共管理之维”主题开展了一系列学术研究和社会实践活动,并取得诸多成果。一是建立常态化共学机制。项目负责人发起成立“前沿学习小组”,每周日晚上7点准时开展线上读书会。目前,共计开展18次读书会。每次读书会时长约3小时,由2名同学主讲,其他同学参与讨论,项目负责人进行点评和总结。二是深入开展社会调研。项目团队为深入的社会调研。例如,张鹏同学前往G60科创走廊联席会议办公室调研了数字政府建设中的跨省通办问题;李阳同学前往长宁区、静安区调研基层治理数字化转型问题等。通过实地调研以及调研经验分享,团队成员不仅锻炼了调研能力,更是对城市数字化转型有了更为深切的感受和认知。三是推动学习和调研成果转化。团队十分注重将读书交流和社会调研的成果进行转化,积极开展学术论文写作。项目负责人会根据团队成员的写作进展,定期组织集体交流和指导。立项以来,团队成员已在CSSCI来源期刊上发表2篇数字化转型相关的学术论文。通过项目培育,导学团队的凝聚力得到了有效增强,团队整体学术水平显著提高,形成了带学、共学、互学的良好学习氛围和积极向上的团队文化。

余素青教授带领的导学团队,自项目立项以来,组织了学生读书报告会、项目指导会、论文写作指导会等,并在涉外法治人才培养方面获得不错的成绩。由项目负责人领衔的“卓越涉外法治外语人才培养‘三融’深度结合方法与路径实践”获2022年上海市教学成果一等奖;8月份毕业的7名研究生中被政法机关录用公务员2人、金融法院1人、外企法务等2人;指导的研究生获学业奖学金一等奖3人、二等奖2人、三等奖1人。带领学生参加教材、专著(译著)编写出版,完成研究生全英文教材《Legal Linguistics》编撰的初稿,正在进行《法治与传媒》(全英文)教材的编写;正在进行清华大学出版社委托的《法律语言学核心术语》编撰以及《牛津法律语言手册》翻译稿的审校。指导学生论文写作(其中C2核心期刊上发表4篇),并开展读书报告会,提高学生自主科研的能力。

张磊教授带领的国际公法案例研习社发扬“解剖麻雀”的精神,主要钻研的三个案例分别是巴塞罗那电车、电灯和电力有限公司案、湖广铁路债券案和《灭绝种族罪公约》保留问题咨询案。项目立项之后,研习社先后为学生采购专业书籍54本,包括《国际法教学案例》(梁淑英主编)、《国际法案例评析》(曾炜主编)以及《研究是一门艺术》等经典教材与专著。在建设机制方面,研习社每两周举行一次交流会。指导教师对每次交流会的主题、主旨报告和交流任务都进行了细致的规划和布置。因此,每次交流会节奏顺畅紧凑,且信息量很大,学生在认真预习和充分参与的基础上能够较好地吸收和消化知识,并且对研究方法有较好的练习。大量阅读是案例研习社的亮点之一。每次交流会之前,指导教师都会要求学生进行大量的前期阅读,并且在主旨报告和交流发言中,每位学生都要参与,介绍自己的阅读心得和关于本期主题的研究。深入钻研特定案例是其另一个亮点。麻雀虽小五脏俱全,通过发扬“解剖麻雀”精神可以将“求深、求实、求细、求准、求效”的治学精神传授给学生,同时也能通过举一反三的方式,让学生的专业知识得到极大的拓展。每次交流会之前、之中和之后都有预习贮备、交流任务、文字稿整理等各项工作,并且每项工作都有规范和统一的格式要求,也锻炼了学生们做事的习惯和严谨的思维。

丛立先教授领衔的导学团队坚持理论与实践相结合、国内与国际相贯通、校内团队建设与校外合作并进,探索并建立了特色化的研究生导学团队建设机制,形成了高质量、多领域、国际化的知识产权创新成果。一是实现了复合型、国际化、高水平的团队成员结构。首先,在成员资历上,团队由资深教授、副教授、青年教师以及具有学术潜力的在读博士生和硕士生组成,成员兼有理工和文史学科背景,形成了由领军人才、青年骨干与后备人才共同组成的比例均衡、资质结构合理、学科视野广泛的复合型团队成员结构。其次,团队成员具有较高的国际化水平且邀请了国际专家提供支持。聘请了英国诺丁汉大学知识产权与国际私法资深教授Paul.Torremans为学生开展了有关知识产权冲突法的讲座,聘请了前美国联邦巡回上诉法院首席法官Randall R.Rader为学生讲授了美国知识产法的相关内容,提升了导学团队的国际化研究视野,丰富了学生的国际知识产权学科结构。二是构建了校内师资与校外专家协同导学的合作机制。在项目负责人丛立先的组织下,6月23日和27日,我校与上海市高级人民法院举办了视听表演者权利保护论坛并签署了《关于加强知识产权教育和司法实践的专项合作纪要》;10月17日,我校与上海市知识产权局就合作培养涉外知识产权法治人才工作进行了座谈交流;10月22日,我校与上海市知识产权局共同主办了“中国知识产权教育教学研讨会暨华东政法大学纪念70周年校庆活动”;10月28日,我校与上海市人民检察院主办了“第二届知识产权检察实务论坛暨签约仪式”。还带领团队部分成员走访了锦天城律师事务所并联合举办了“促进学生高质量就业”为主题的研讨会。三是潜心教育,对研究生的学术训练形成了规范引导。疫情期间通过线上指导学生开展学术训练,指导学生发表了多篇高质量学术论文并在征文比赛中获奖。立项以来,导学团队在CSSCI来源期刊上发表论文5篇(含1篇A刊),CSSCI扩展版期刊上2篇,另发表6篇高质量文章,获2项国家级科研竞赛奖项。

于改之教授带领的导学团队定期举办读书研讨会,分为优质书文研讨和独创论文研讨两个阶段。在初阶的优质书文研讨阶段,由项目负责人、高年级同学向其他同学推荐经典书目和优质文集,每位团队成员自行选取题目,撰写解构报告或评议报告,完成主讲或评议,并在老师和高年级同学的指引点拨下,实现对观点的论证与争鸣;在进阶的独创论文研讨阶段,鉴于前期研讨会已经具备了一定的教义学积淀,有意主讲的同学独立完成一篇论文,研讨会以此文作为研讨对象,由项目负责人、高年级同学及其他与会人员进行点评,指出论文中存在的问题,并在各自展示观点的过程中,形成百花齐放、各抒己见的良好学术氛围,至今已举办至第十二期,每一期读书会内容都在学术公众号“刑成于思”上发布。团队以共享学术前沿为目标,鼓励成员踊跃参与学术会议、论坛、竞赛、课程等,已发表论文多篇,在各类学术竞赛中获奖,获国家社科基金一般项目立项。

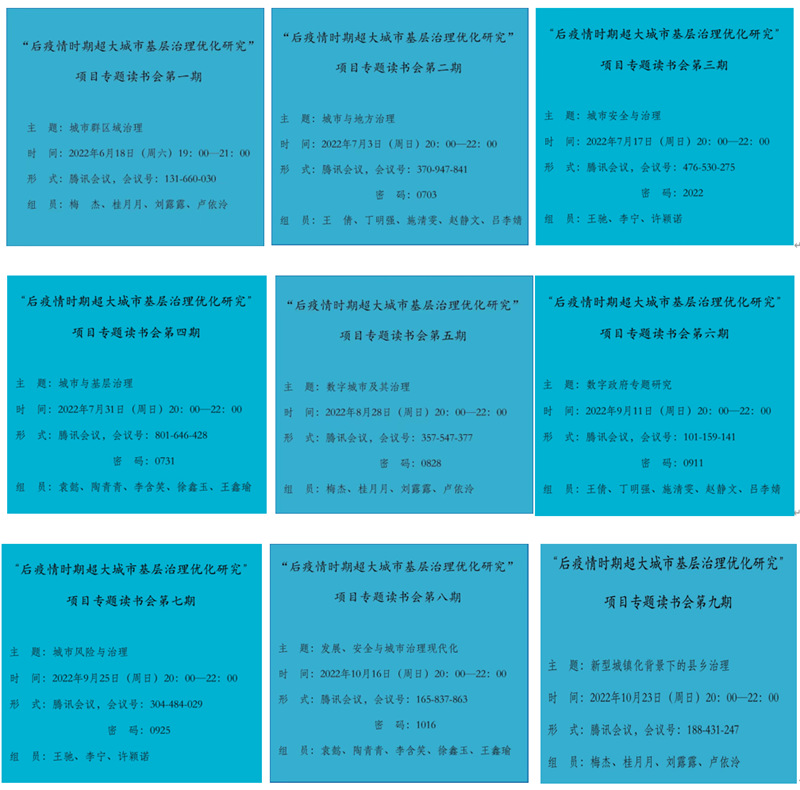

姚尚建教授带领的导学团队由导师1人、博士生6人、硕士生11人构成。为了营造良好的竞争氛围,团队成员按硕博分梯队分组。开展“朋辈领航·逐梦科研”读书会,每两周举行一次。团队恪守科学道德和学术规范,导师治学严谨,率先垂范。项目成员在导师的指导和支持下善于创新,勤于实践,能积极推动科研成果转化应用,多名成员在核心期刊上发表过高质量的文章,并在院校各级创新实践项目和学位论文培育中获得奖励荣誉。为了保障从筹备到完结的整个读书会流程的完整性,以及会上讨论的材料更好地保存,团队还设计了读书会海报和会议纪要。会议海报用作提前一周左右的预告,由读书会指定负责人将海报连同文献资料、会议信息一并发在项目交流群中。在读书会结束一周内,当期汇报人需完成好会议纪要并发给负责人归档。会前的海报预告与会后的纪要整合的过程,有利于读书会活动真正形成稳定的体制机制,从而保证了其平稳运行。

团队还开展“经验交流·助文发表”论文圆桌活动,由高年级学生汇报阶段性学术成果,低年级学生通过旁听完善知识体系进而提升学术意识;“潜精研思·矢志攀登”科研经历分享活动,力争组建一支研究团队可以较好地将团队成员的有益观点组合起来,通过彼此之间的观点碰撞,激发出新的思维火花;“上下求索·躬身实践”对外交流实践项目,团队成员结合自身的研究方向开展了一系列基层考察、社区调研等对外交流实践活动。

杜文静副教授带领的导学团队形成不同学科合力。团队成员分别具备逻辑学、法学、人工智能等学科的学术背景。知识结构不同,学术视野各异,但都致力于证据推理逻辑模型的研究,保障了项目研究的质量。不同专长互补。团队成员各有所长,有人擅长逻辑学的推理,有人擅长法学的证据法学,有人擅长大数据分析、人工智能建模。分工科学合理,优势互补,达致通力合作的效果。团队结构合理。团队成员具备极大的学术热情与科研创造力。团队以证据推理的模型研究为主线,从自身特色和外部合作双向发展建设机制。一方面突出特色,不断创新。团队有深厚的数学基础、逻辑推理知识,为构建人工智能模型奠定理论基础,为公正司法提供可靠的保障。另一方面对外合作,加强交流。团队与相关机构、专业院校合作交流,为研究生团队培育提供良好保障和研究条件。法律人工智能证据推理模型研究的建设亮点是一体两翼的发展机制,分别从设立“读经典”系列读书会、设立“证据推理论文指导”计划、设立“法律人工智能证据推理”系列会议等方面研究刑事案件语境中利用证据和事实进行推理的、自然的和具有良好基础的逻辑模型。团队建设成果分为《刑事证据推理的逻辑模型研究》系列论文和《法律证据与证明:一种建模法律推理的视角》译著。

马金芳教授带领的导学团队以研学促动教学,构建师生一体研学的培养模式。其一,以经典为研学对象。根据法理学研究生的培养内容和培养规律,将法理学和西方法律思想史上的经典著作作为研习对象,尤其是那些深刻影响西方法治进程和法律思想脉络的著作作为研习对象。在研习中,以精读为主,精读和泛读相结合,力图在西方法治源流中把握经典。其二,以高水平论文为研学对象。在研究生培养过程中,除了经典研读之外,还以师生的高水平论文为研读对象。在研读中,以批判式阅读为主,进一步提高师生的写作能力。同时,可以将法学前沿中高水平论文作为范文纳入研读范围,以此增加学生对优秀论文的直观认识,并且在实际研读过程中进一步掌握高水平论文的写作方式。其三,以学生个人研究计划为研学对象。学生的个人研究计划、尤其是学生预备攻读博士研究生的研究计划和硕士论文开题报告等均可在师生研读中获得进一步提升。近期,师门读书会集中讨论了同学们读书报告、阅读心得和论文框架。通过项目培育,有效实现了导师对学生的学术研究引领,且师生均获得优良成绩;在研习经典过程中形成和塑造了优良严谨的学风,在反复打磨论文的过程中培养学生认真踏实的态度,在互帮互学中形成师生一体研学的状态;创新导师对学生的实践引导,导师在指导学生科学研究的同时,也积极为学生创造各种实习和社会实践的机会,力争促进理论与实践的结合。

杨代雄教授带领的导学团队在每周末下午线下或线上开展读书会,共同精读《法律行为论》(北京大学出版社2021年版)。读书会上,先由研一的同学依次将书中的一段内容用自己的话语予以概括,所有人各自提出对于相关内容的疑问或想法,师生展开讨论,并由专人记录讨论内容。每次读书会结束后,由值班学生负责整理读书会问答记录稿,并在导学团队公众号“民商法私塾”上推送。团队每周末还举行一次案例研讨会。每次由一名同学做关于民商法的案例报告,主要内容包括基本案情介绍、法院审理情况、当事人关系梳理、争议焦点陈列和请求权基础检索。导师和其他学生时不时提出自己的疑问或者见解,或是分享从案件本身获得的启发,或是对法院审理的值得学习以及有待完善的方面做总结。团队还开展了三次毕业论文指导会,包括毕业论文初稿指导会、预答辩后毕业论文修改指导会和下一届毕业论文选题指导会。立项以来,团队现已形成了15篇读书会讨论记录和15篇微信公众号推文,在法学界产生广泛影响,获得同行高度好评;形成了6篇民商法案例研习报告;团队创办的微信公众号“民商法私塾”的影响力不断扩大,粉丝已经超过5000个;团队2022届16个硕士、博士毕业生全部顺利通过学位论文答辩,并有两篇硕士论文评为校优秀学位论文,有两位硕士毕业生考上北京大学和清华大学攻读博士。

来源|研究生院