课程设计有探索 集体备课显优势

在法律学院王蒙看来,《民法基础课》的第一次线上教学比较顺利,能够完成既定授课目标。但他也坦言,线上教学的难点在于节奏把握,不能及时接收学生反馈,可能会出现语速越讲越快,音量也会随之提高的现象,久而久之还会产生自言自语的感觉。而为了避免这种“尴尬”,每堂课后王蒙会选择对重点片段回听和反思,同时,教研室同事之间“偷师”和“旁听”也促进他不断改进。

备受学生欢迎的法律学院金可可在“腾讯课堂”开设《民法总论》,这一次他要面对400多名学生的线上学习,而王蒙也成为在线观摩学习中的一员。王蒙表示,从金可可的教学方式、讲课语速和学生互动交流方式等方面学到很多。而邀请同教研室的姚明斌在线旁听,王蒙也获得了讲授顺序、知识点安排、语调控制等方面的改进意见。

同法律学院一样,不少学院教研室充分发挥集体备课优势,不断探索集体线上备课录课新模式,从一步步学习作业的上传和发布到一点点完成每一份PPT录屏和音频,老师们在各种群里认真探索课程设计,密切交流授课心得,分享经验方式,合理安排课程进度。

可以说每一堂线上课程的背后都离不开教研团队和任课老师的精心设计和探索。结合多样化课程安排,商学院刘杨在《国际经济学(全英语)》采用“课前-课中-课后”一体式教学法。一节课由“1段教学视频+2个主题讨论+教师及时评价与反馈”构成,2个主题分别是讨论“重点问题”和“抢答”,老师在线逐一反馈学生回答,而抢答并回答正确的前10名同学将获得鲜花和加分。

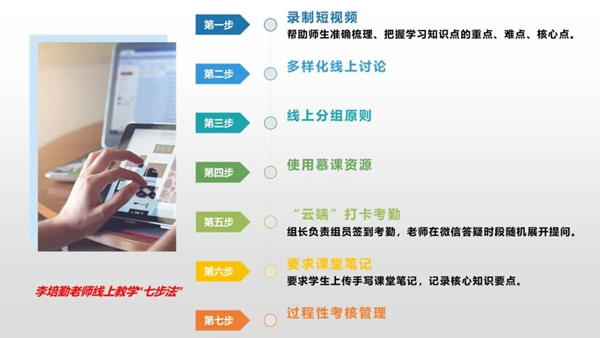

商学院李培勤为使《物流与供应链管理》的教学内容有侧重、层层推进,列明了包括超星学习通平台进行录课和上传教学资料、线上分组教学与讨论、引入使用慕课资源等七个步骤组成的线上教学“七步法”。

贾彩彦针对《国际结算(双语)》课程,不断优化教学体系,从课前准备、上课安排、课后跟踪反馈的角度形成了“三条建议”。

世界贸易组织法(WTO Legal System)全英文课程是国际法学院的专业核心课程。此前该课程已经进行了线上建设,而将既有资源整合融进新系统并充分实现师生互动成为马乐的重点思考。充分考虑学生的用户体验,课程以“知识点”方式呈现,在每个知识点下设置:Basics(基础内容,内含学习大纲、PPT、教材节选等)、Lectures(主讲教师的授课视频)、References(辅助资料,包括视频、报告、文章等)、Discussions(讨论话题,含建议阅读的背景资料)或Assignments(课后作业)。通过引入相关争议案例或实例事件作为课程导入,提前布置阅读相关资料的任务等,学生的参与度得到有效提升。

世界贸易组织法 线上课程

课堂互动有方法 学生积极愿交流

直播中学生掉线、黑屏、对话框不能弹出等,不少老师都遭遇过类似“黑线”状况。但因为事前做了充分准备,传播学院的朱宏伟顺利完成了《中国当代文学》首场在线教学。他说,线上直播可以加强与学生的互动,营造课堂授课的感觉。

线上课堂不同于面对面的传统课堂教学。如何保持良好的课堂互动交流,如何维系特殊时空中的教学关系,老师们不断探索方式方法。利用学校提供的超星学习通平台和开课前创建好的微信群,每一位老师都通过启发性提问调动学生讨论交流的热情,耐心解答学生的疑问。

和所有任课老师一样,李培勤致力于促使线上讨论形式多样化。她巧妙地为学生提供三种讨论方式:随机讨论,所有同学随机回答和自由回复,老师总结点评,通过微信及时答疑互动;分组讨论,两两一组,每个讨论题下一组先回复另一组再评价,或者同时回复和互评,再由老师总结;交互式讨论,6个小组分别完成线上讨论后角色互换,对其他小组进行交叉互评,最后老师抽取代表性答案,在微信群进一步解释和互动,完成一场大型的多角度讨论。

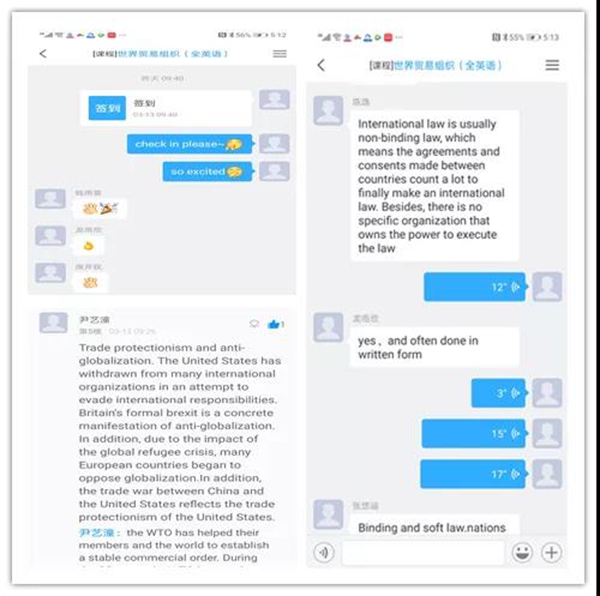

提前10分钟打开班级群聊,让学生提前签到,同时寒暄交流热场。商学院陈婵婷在开讲《世界贸易组织》时,经常会先播放一段5-10分钟左右的视频,以抢答形式向学生提出问题,评价学生答复,总结问题,再进入下一个视频环节。除了课堂讨论,她还利用课余时间在讨论区设置开放问题,供学生随时互动讨论。

陈婵婷老师与学生线上互动

让学生拍摄宅家期间的英文视频并进行展示,组织大家评选‘每日人气之星’和最终“人气总冠军”,外语学院王璐、闫琳和潘立春三位老师的《综合英语》课堂因此显得格外活跃。

刘展老师的调研方法

关注学生“如何愿意学”、“如何学得会”、“如何学得好”。传播学院刘展认为线上教学要注重换位思考,通过及时沟通,了解学生特别是临近毕业的实习、考研年级的学生对知识技能的真实需求。他在《国际传播》中和学生积极沟通,分组进行专题式理论探讨,在充分结合当下国际形势时政热点的基础上,指导学生案例结合理论展开分析。这样既完成了课堂内容的教学计划,又进一步巩固了学生考研复习中对理论知识的理解和掌握。

教师钻研创新 学生学有所获

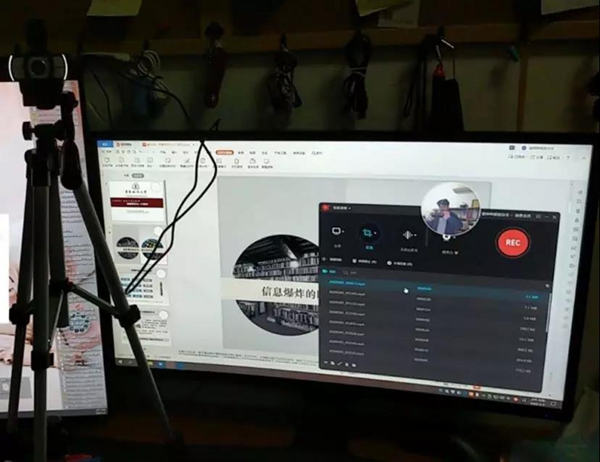

“一根网线,我在这头,同学们在那头。等到我自己也开始录课教学的时候,发现要成‘网红’也不容易。”法律学院蒋超说,录课需要考虑时间,往往夜深人静才是开始录课时;录课需要调整内容和节奏,往往只能假装学生在场口若悬河;录课的过程充满试错,试了无数个软件,终于发现心仪可用。

对不少老师而言,线上教育带来的挑战是需要自己录制教学视频资源,而这对语言表达和课件展现都提出了更高要求,瑕疵和停顿会被放大,前期充分准备与后期校对剪辑也得掌握,最关键的是教学内容该以怎样的生动视听效果呈现。对此,不少老师表示通过充分钻研有了很大收获,刘杨专门总结了一套DIY视频录制小技巧。而大学英语听说教研室团队则分别以老师和学生身份开展了 5-6 次网络平台测试工作,尝试过 QQ 群、腾讯会议、超星学习通、云班课、腾讯课堂、学习通等各种教学平台。

线上教学让不少老师有了新体验、新感悟。经济法学院季奎明不担心会出现学生打瞌睡玩手机的现象。在他看来,一堂优秀的课程在于师生之间实现良好互动。线上教育是一个开放式学习过程,只要时间控制在合理范围,质量尽可能提高,以互动为主旋律,学生自然会容易接受。他表示挺喜欢线上教学,能及时听到学生的问题和反馈,这对他及时调整授课方式和讲课内容深度是有直接帮助的。

陈婵婷认为合理利用网课教学,能带来积极效果,一定程度上解决了全英语课堂教学曾经面临的瓶颈问题。学生个体间英语水平存在差异,整体课堂教学进度不一定满足每个学生的需求,而线上教学允许学生反复学习满足不同学生需求。她说相比较而言,线上提问环节学生参与度更高,也更加积极主动。

《英语人文经典阅读二》培养了一群特殊的“小老师”,有“21世纪杯”演讲比赛上海赛区的亚军曾潇雅,“外研社杯”上海赛区一等奖获得者李冬,大学生英语四级考试取得699高分的张潇云,语音优美的何熙宇等。外语学院葛静介绍,在集体备课过程中,外语学习中心培养的学生踊跃参与课程朗读录音,对大一学生也起到积极促进作用,线上学习氛围十分浓厚。在学生积极主动要求下,外语学习中心还增设了培训辩论学生的线上直播交流课程。从集体备课到集体录课,交流变得更为密切,葛静说,“我自己录了课,也认真听了同事分享的课程,觉得收获很大。”

孙祥飞老师的研讨小组

33期研究日报,20余篇专题研究报告,两个标准化的云文档案例库及10G+的本地数据……这是传播学院孙祥飞通过《舆情调研报告专题研究》课程,成立“疫情信息传播研究团队”所取得的丰硕成果。这门原本给研究生开设的课程也吸引了部分优秀本科生参与。孙祥飞通过线上教学,将教学、实训与成果转化相结合,形成了“老师讲解示范→学生实战练习→教师把关修改→研究成果报送”的教、学、研、用联动机制,以及“远程办公+在线协作+网络云会议+微信大群聚合+微信小群分组”的教学与学习模式。研究报告的顺利完成不仅实现了学生个人兴趣、学科知识和科研任务的结合,为后续教学科研提供了大量素材,也为社会疫情防控和舆情研究贡献了力量。

源| 党委宣传部(新闻中心) 教务处 文| 高云微