最近,华东政法大学校园里又有一场学生与老师迟交作业的讨论,刷爆了朋友圈。

9月30日晚,在法律学院副教授姚明斌所建的民法案例研习课微信群上发生一件趣事儿:要求当晚24点提交的作业,因傅同学网络中断问题导致10点半发送至邮箱的作业并未成功送达,最终再次发送的作业到达邮箱的时间已超时三分钟。

按照规定,作业逾期提交不会被评阅且计零分。于是,傅同学在群里与姚明斌上演了一场公平对话的理性辩论。

事件发生后,群内学生纷纷表示这场即兴辩论真实考验了学生的逻辑能力,这个生活化的事件也引发了他们对规则适用和论证思路的认真探讨。

于是,这场师生间的对话又火出了课堂。

姚明斌老师是华东政法大学的一员,自华政1985年法律系成立之后设立,教研室至今已30多个年头。

如今以老带新、“青椒”辈出的教研室,用越发亮眼的成绩单真正做到为课程建设注入“灵魂”,为课堂教学增加“活力”。

在课堂上,他们用案例解析法律条文,深入浅出,一只“猪”也能化成形象的教学案例,被学生喜闻乐见;在课堂外,他们与学生交友、交心,“迁神”“姚总”“一鸣学长”“王浩哥哥”等亲切的外号都是学生对他们喜爱的见证。

“民商法教研室算是华政最大的教研室了。”教研室主任杨代雄教授介绍到,目前,教研室共有成员23人。

为提升课堂的“到课率”“抬头率”“入脑率”“走心率”,将课程真正建设成为学生成长导航的一盏明灯,团队可下了番苦功夫。

“趣味性、典型性、可读性”——这是华政教授、博导王迁备课挑选案例的准则,但“完美”的案例总是百不得一。

除了给课本做知识点结合案例的细目外,王迁的电脑里还有一个专门收集教学实例的文件夹。从教16年,已经积累了上百例,而这些素材的灵感大多取自日常生活。

例如,为了引出擅自改编他人作品形成的侵权作品为何受著作权法保护的难点问题,他特地找来剪辑后的歌曲《死了都要爱》和《死了都不卖》,在“鬼畜”的DJ调乐中,生动讲解了知识点,课堂气氛也到达顶点。

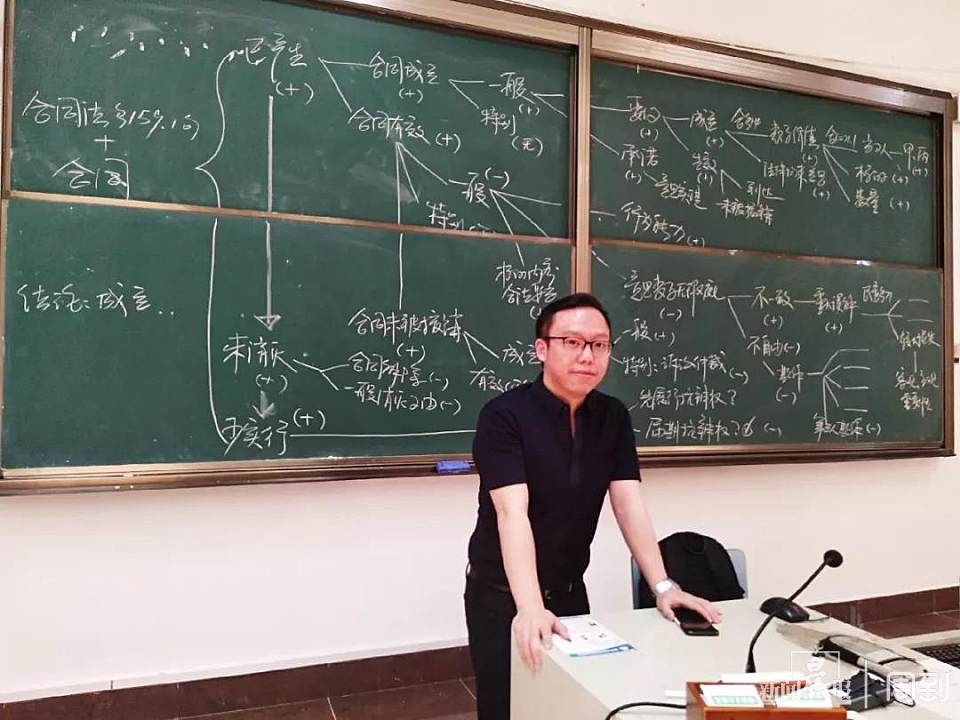

无独有偶,“贴近生活”也是副教授姚明斌民法课堂的一大标签。他不仅乐于用新闻事件作为教学素材,还喜欢将生活中的小事改编成教学案例:“十几年前我家曾发生过饲养的乌龟‘越狱’爬到阳台掉下楼的事情,我就编写成教学案例‘乌龟跳楼案’。没想到那年的国家司法考试(注:2018年起改为国家统一法律职业资格考试)就考了类似的‘小狗跳楼案’。”

在姚明斌的课上,有一只经常用来举例的“猪”,尤其受到学生喜爱。

“一开始没有特别的考虑,只是觉得用猪做例子在黑板上画示意图时,只要画一个猪鼻子就够了,简单、形象,也有趣。用过一两次之后,学生还蛮喜欢的,慢慢就延伸出若干‘周边产品’,比如‘刻着小猪佩奇的古董案’‘小香猪长成大肥猪欺诈案’和‘散心走丢的猪妈妈案’等。”

姚明斌笑着给出选“猪”的理由,但也强调,“有趣只是一方面,最根本的还是要契合教学需要。”

诙谐、幽默而又知识点密集的风格让这群老师的课往往“一座难求”,数十人的选课课程常迎来数百人听课。

在金可可教授开设的《民法案例研习II》选修课时,按要求人数上限为50人,实际选课人数却达到400多人,为了让更多学生能听到这门课,他又加开了一门50人课程。

然而,正式开班时,当他走进那个只能容纳50人的小教室,发现座无虚席,坐着的、站着的,把教室塞得水泄不通,实际听课人数起码达到了150人之多。

有一年期末,义务给学生补课的他把课堂搬到了可容纳近千人的缘法厅,原以为三个班、700多人的学生量在这可以“游刃有余”,却没想到,依然有200多学生自发前来听课,听课溢出率达到近30%。

他们搬来了桌子、椅子,把楼上楼下和过道占得满当当的。

“他们的课很‘火爆’,每一个座位都需要一个早起奔波的清晨;但真正走进课堂,妙趣横生的讲解与条理清晰的分析会让你感到一切等待与奔跑都值得!”法律学院学生潘春飞深情地说。

其实,民法体系庞大,知识点细致、庞杂,要讲好、讲精、讲深并不容易。看似简单的法条在遇到具体情境进行适用时,其背后其实存在巨大的解释空间。

“身为老师最应该做的,就是让学生把知识点理解透彻,从而获得独立思考的逻辑能力,并进一步产生学习兴趣和学习的主动性。”吴一鸣老师诚恳地说,“通过课堂教学,学生对这个学科产生兴趣,课堂之外就会找更多书籍、资料来阅读,就一定会学得更好。”

无论是海纳百川的案例,还是生动趣味的动物形象,又或是对法条字字斟酌的讲解,都是为了将枯燥难懂的法律知识变得“接地气”“通人性”,激发学生学习的志趣与爱好。

教研室期待,一方面,培养学生具备扎实的民法理论功底,无论是直接从事法律工作,还是继续深造,都能为未来打下坚实基础;另一方面,培养学生养成民法的学习思维与方法,懂得运用民法思维去思考民法问题。

教研室中有近10位荣获了由学生投票选出的华东政法大学“我心目中的十佳教师”荣誉。

别看这只是一个校级荣誉,却被他们看得很重。王浩说,这代表学生对自己这么长时间教学的肯定和认可,但更代表肩上的责任越来越大:“既然学生给了你这样一个称号,你就得拿出对得起它的回馈,必须付出更大的精力和努力,把这个讲台站好。”

如今的教研室已是青年教师挑大梁。教研室十分鼓励青年教师旁听、学习、揣摩学校教学名师的课程,并积极鼓励他们参加校内外教学比赛。

(来源于新闻晨报-周到,2019年10月17日)