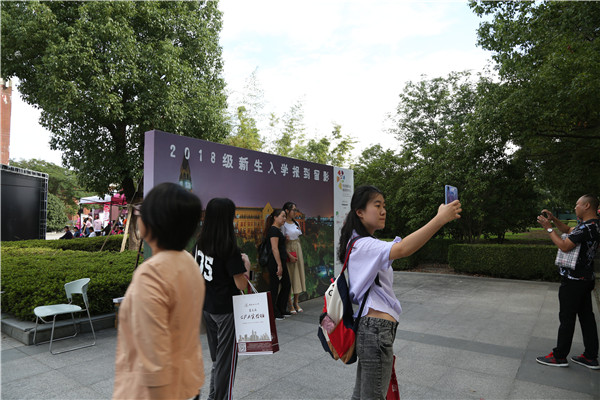

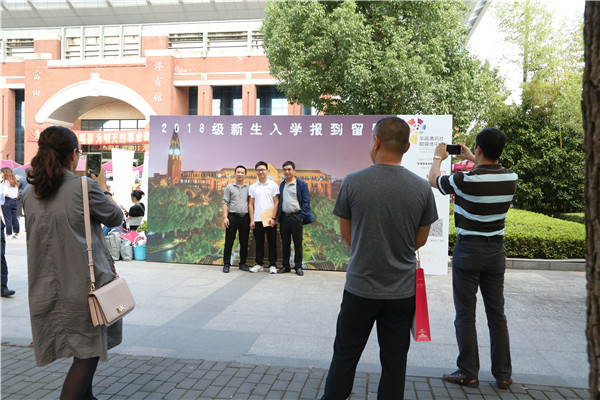

9月26日,伴着初秋的微风,新时代“00后”大学生迎来了报到日。

校园主干道两侧彩旗飘飘,“博于问学 明于睿思 笃于务实 志于成人”等迎新标语寄托着学校对于新生的希冀,希望每一位来到这里的华政人都能不悔时光、摘得硕果。来自全世界的2921名本科新生带着梦想和憧憬走进华政,并将在这里书写新的人生篇章。

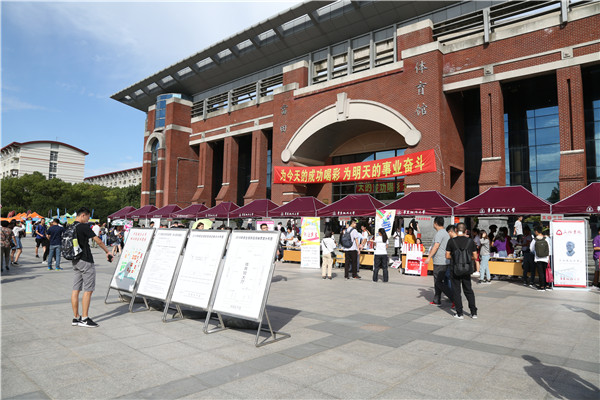

25日上午,校党委副书记、副校长闵辉和副校长周立志前往体育馆、食堂、宿舍楼检查迎新准备布置工作。当晚,闵辉还前往松江大学城地铁站看望慰问志愿者。

在迎新当天的工作间隙,闵辉和周立志前往体育馆欢迎新生和家长,慰问迎新工作人员,并对迎新工作进行实地走访。

相较于往年的入学报到,今年的报到手续非常简易快捷。即便是在早晨高峰期,前来报到的学生也不用排很久的队。早前,在研究生注册报到时,学校首次尝试通过“人脸识别”技术终端进行“刷脸”注册学籍之后,此次本科新生报到也实现了数据和管理系统、自助服务系统的共享,减少了新生的等待时间和来回奔波的繁琐程序。

为了方便学生在入学报到前提交相关材料,并缴纳学费,今年学校定制了“迎新网站”,新生可以及时登录系统,完成相关报到手续,极大简化了报到流程,也有效避免了报到当日大排长龙和拥挤的情况。迎新网站同时开辟了专栏专区,公布《2018年松江校区迎新接站流程示意图》等校园信息,方便新生和家长提前了解各接站点工作时间和路线。

更为简化的注册手续、更为优化的注册流程,为新生提供了更为便利的服务体验,提升了新生开学第一天的体验度和幸福感。

报到现场设置的电子屏上,实时滚动显示着报到新生的数量、生源地、总体报到率、报到环节、专业人数等大数据动态。相关数据一目了然,便于各学院及时掌握学生报到情况。信息办副主任陈婷说:“电子屏的滚动内容较去年而言作了进一步优化。我们也正在推广‘华政移动校园’手机移动端,学生可以通过该App直接进行课表查询,十分便捷。”

中午午饭时间,食堂现场井然有序。原来早在新生报到前,学校财务处便提前通过微信公众号告知各位同学,可以通过微信给自己的校园卡充值。在勾选“校园卡预存款(自愿)”这一收费项目后,学校会在注册日之前为已缴费的同学完成校园卡批量预存,到校后直接去食堂刷卡机前领卡消费即可。而错过缴纳预存款的同学也可以通过“完美校园APP”等方式直接给校园卡充值,有效避免了报到当天长时间排队充值的情况。

贴心服务彰显人文关怀

为了让新生摆脱陌生感,更快融入校园生活,开学前夕,学校及各学院部门、学生社团便通过微博、微信等各种新媒体平台向新生推送学校资讯。“新生攻略”“迎新日攻略”等系列推送,一连几天以“绿色通道”、交通路线、宿舍攻略、资助政策为主线,贴心地提供资助政策、生活贴士、校园周边服务等报到当天需要留心的注意事项和各类实用信息。详细的文字介绍、精美的校园图片,方便新生全方位掌握学校各类信息。

此外,不少学院组建了新生群、新生家长群等微信群,方便新生和家长开展咨询。新生通过微信等平台,与老师和同学提前便取得了联系、进行了交流。

迎新当天,120多名志愿者奔赴九号线大学城站新生接站点,以及上海站、上海南站、地铁三号线和四号线宜山路站、虹桥高铁站、松江站、松江南站等六个引导点,同步接待、引导新生。一辆辆短驳车承载着新生的憧憬和希望驶来,志愿者帮着搬行李、指路线,并为新生做好校园安全教育提示。

现场富田体育馆的迎新主会场总咨询处,一目了然的报到流程图帮助新生迅速了解报到先后顺序。在人流密集的公共区域,志愿者忙碌的身影随处可见。报到摊位前,师生积极投身迎新工作,为新生和家长解答各种疑问,走访学生寝室,做好新生的引路人。

为迎接离家求学的新生,学校对宿舍进行了全面改造。饮水机、洗衣机、空调等家电一应俱全;自习室、活动室、健身房等公共空间墙面粉刷一新,力求为新生营造温馨小窝,让他们感受到家的温暖。

安全是美好新生活的第一道保障,也是华政想要给新生上的第一课。为了让新生拒乘黑车、谨防诈骗、提高警惕,学校特地安排交通委和松江公安分局大学城派出所在报到现场进行宣讲,并通过各种案例制作了形象生动的宣传资料,帮助新生提高安全意识,普及安全知识,增强防范能力,共同打造平安校园。

迎新当日,学校在新生报到点供应免费饮用水,设置卫生医疗紧急救治点,并为新生及家长提供休息场所,处处尽显贴心关怀。

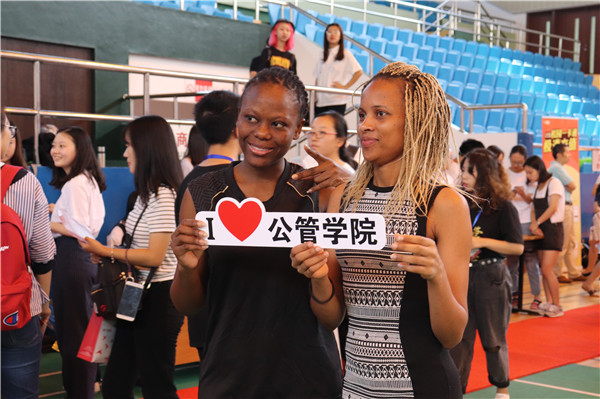

漂洋过海遇见芳草红墙

现场多个“不一样”的脸孔传达着华政开放包容的姿态。本学期,多国留学生进入华政开启学习生涯。为进一步提升学校国际影响力,在国际生招收工作中,学校继续秉持开门、开放、创新的国际化办学思路和工作理念,优化生源结构,同时积极配合“一带一路”倡议,大力推动沿线国家的学生招收工作。

“我之前在武汉大学和中南民族大学学习了一年,现在是传播学院一年级的新生。”来自喀麦隆的留学生用一口标准的中文说道:“这些年,选择来中国留学在我们国家成为了一种新的趋势。”

各种肤色、各种语言……国际生们齐聚华政,将共同开启全新的生活和学习。

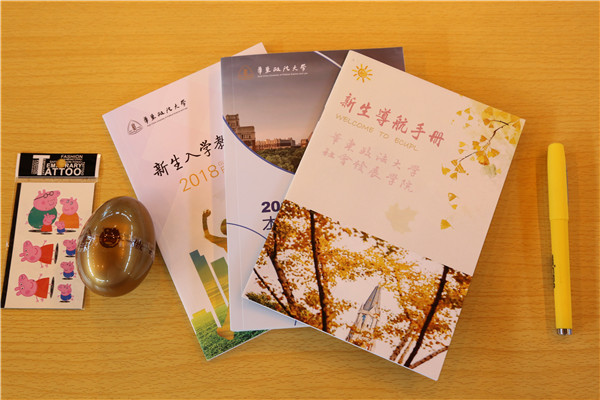

创意礼包传递温暖关爱

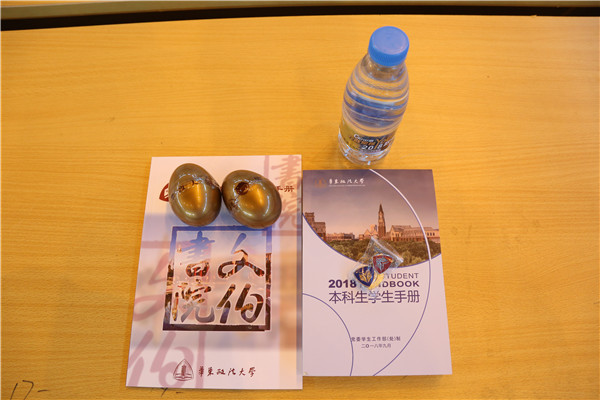

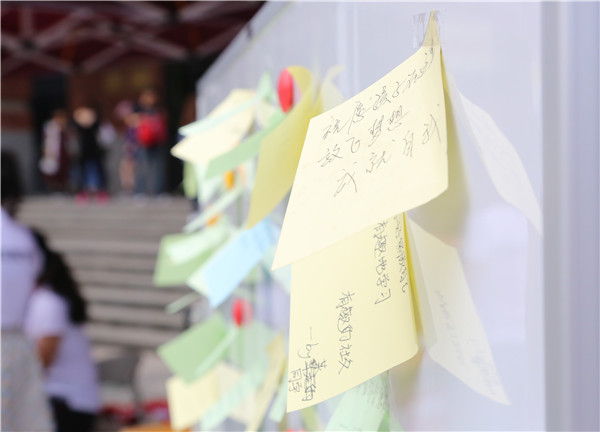

为迎接这一批被称为“蛋蛋后”的新生,校团委特别定制了6000枚金蛋。每位新生在开学注册当日,皆可领取两枚“金蛋”作为开学礼物,以贴合“蛋蛋后”的昵称。每枚“金蛋”都对应了一张可供学生自由书写的“心愿卡”。大学本科就读期间,学生可凭借一张“心愿卡”换得一次实现心愿与梦想的机会。

“心愿卡”使用期限为大学本科四年。在这四年里,“蛋蛋后”的同学可持心愿卡向班级团支部提出自己的愿望,班级团支部无法帮助实现的,可以提交给学院团委,学院团委每年可以挑选若干“梦想”给校团委,由校团委联合捐赠人一起挑选若干“梦想”帮助实现。小到口体之奉、矛盾纠纷,大至研学计划、创业梦想,每位“蛋蛋后”学生心愿卡上所书的愿望都将有机会得到团组织人力、物力和财力上最大程度的支持。

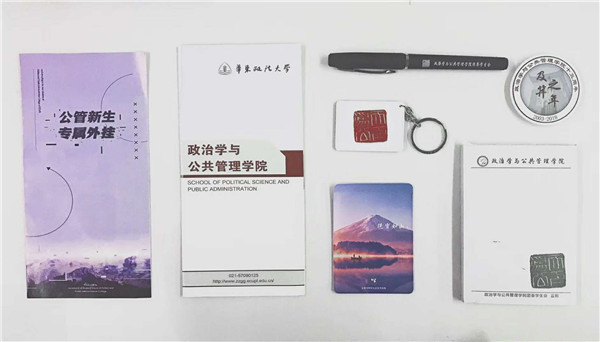

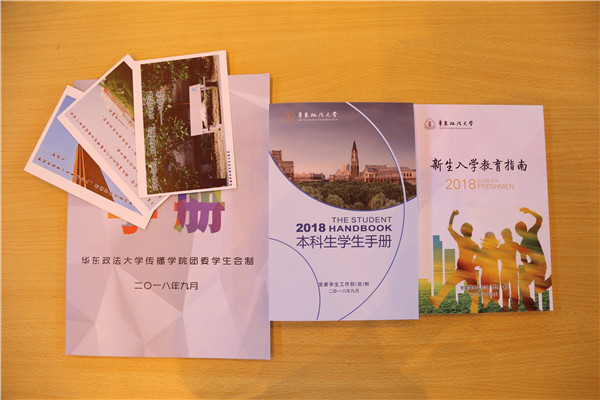

此外,笔记本、水笔、书签、文件袋、卡套、U盘、扇子……为了符合“00后”们的特征,彰显专业特色,各学院准备的大礼包可谓花样繁多、异彩纷呈。

迎新现场,一大批身着紫罗兰院服的志愿者并不是大二大三的学长学姐,而是文伯书院的大一新生。虽然也是学校的“萌新”,但是文伯书院希望采取“以新迎新”的方式培养锻炼新生各方面的能力。一个礼拜前,96名优秀的新生骨干从书院组织的新生训练营中脱颖而出。通过简单的交际礼仪培训、文字写作能力培训、前往长宁校区和上海边防总队等社会实践活动,让新生了解到书院的育人理念、熟悉校园环境、掌握工作技能、提前进入大学模式,也让他们成为了这次文伯书院迎新的主力。

今年,书院共招收1253名学生,根据大数据统计,有3位同学在报到当天过生日。下午,书院为这3位同学准备了一份惊喜,不仅有蛋糕和鲜花,更邀请他们的父母和书院老师一起和他们过了一次难忘的集体生日。

刑事司法学院通过微信公众号在报到日之前便向新生征集想法,了解新生想要过什么样的大学生活。学院给每一位新生写下一封信,激励他们仰望星空、脚踏实地,同时还为每个宿舍配置了一盆绿植。学院积极发挥学生党员的先锋模范作用,学生党员不时穿梭在宿舍园区,忙上忙下帮着新生提行李。

外语学院在微信公众号的后台开通了留言功能,希望收集家长和新生的想法,加强学生工作的针对性和灵活性,为后续开展教育教学活动提供导向指引和重要参考。现场布置的签名墙和背景板则邀请新生为即将开启的华政征程留下最美的祝愿,让新生进一步发现自己、增强自信。

政治学与公共管理学院通过扫描二维码的方式,方便新生录入自己的心愿,并现场打印。通过此种有“仪式感”的方式,引导新生积极思考大学目标和人生方向,把握四年学习时光,实现自我价值。

传播学院有效发挥学科特色,收集新生书写的家书,通过“朗读者”的方式在新建的演播室进行录制。学院策划“我为华政代言”活动,采访了解新生心中的华政。学院还会在摄影棚内为每个新生拍摄一张照片,记录下他们进入大学时最初的模样,四年后作为礼物交还给他们,让他们见证自己的成长。

商学院将过往以班级划分为单位的报到方式转变为打通混合式的平均等分,有效减少了新生排队等待的时间。而大礼包内准备的校园地图也是大三学姐为新生特别定制的手绘版专属。开学后,还将通过学长经验交流等朋辈教育方式,传递更具贴近性的教育理念,让新生得到启发。

知识产权学院为新生准备了法考指导、英语单词本等实用书籍,让新生在入学之初就能够对专业有一个初步认识,做好生涯规划。后期学院还将通过导师、导生跟新生结对的方式,帮助新生更快适应大学生活。

社会发展学院推出了“对你说”视频互动活动。通过前期资料收集,在新生见面会上,播放家长想对孩子说的话;在家长见面会上,播放孩子想对父母说的话,以此唤起新生的感恩之情、责任之心。

这些丰富多样的创意“见面礼”无不承载着学院对新生的期许与关怀。

“绿色通道”助力梦想飞翔

在华政,“绿色通道”的大门始终为同学们敞开。

为强化精准资助、分类指导工作要求,报到现场设置了专门的“绿色通道”服务台。经过咨询并初步了解政策后,需要办理“绿色通道”的新生可以提供相关证明材料,老师对新生提交的《华东政法大学家庭经济困难学生认定申请表》和家庭实际情况进行审核,审核通过即可办理入学手续。多位同学在服务点办理学费贷款手续,顺利完成注册,并接受了资助指导。

学生处根据学生实际情况,以发放现金补助和内容丰富的爱心大礼包等方式缓解学生入学初期的经济压力。今年还创设了“勤助直通车”,现场设立了勤工助学岗位申报咨询接待处,学生可以现场进行学校勤工助学职位申报。

值得一提的是此次学校准备的大礼包以“新起点,请收好你的行囊”为主题,具体包括“爱心·千金囊”(1000元临时补助金)、“爱心·佰宝囊”(500元教育超市购物券)、“暖心·寝具囊”(价值510元的整套床上用品)、“走心·闪存盘”(U盘)、“信心·励志书”(励志书)、“知心·导生卡”(成长导生卡)等形式丰富的多类型物件,以解困难学生的燃眉之急,并告诉新生筑梦路上将一直会有华政相伴。

学校不仅关心新生的生活,更关心他们的成长和发展。学生处通过遴选,评选推举出“资助宣传大使”,由他们担任“绿色通道自立自强导师”。作为第一届“宣传大使”,他们中间不仅有本科生,还有研究生,他们通过自己的亲身经历,以过来人的经验为新生谈心得、聊感悟、指方向。有关学习、生活方面的问题都可以向学生导师请教,从而更好地帮助新生适应大学生活,帮助他们顺利毕业。这些“宣传大使”从“受助者”成为“帮助者”的身份转变,也传递了学校反哺、感恩等育人理念。“正能量”在这过程中形成了正向的积极循环。

为进一步促进我校家庭经济困难学生成长成才,使他们在专业学习、外语水平和国际视野等方面的能力得到全面提升,除了各类奖助学金之外,学校还设立了专项经费,给予学费、生活费补助,资助家庭经济困难学生参加我校本科生公派留学项目。

此外,学校积极筹措非物资类帮困资源,聚焦长期性、发展性资助育人模式,让每一名家庭经济困难学生对自己有要求、对国家有信心、对未来有希望,让经济困难学生收获知识、锻炼能力、提高素质、增强自信。

来源|党委宣传部(新闻中心)

文字|熊颖杰 摄影|江兴伟 郑润泽 任新月 刘灼华