图说:《青少年犯罪问题》 来源/华政校史馆

昨日,华东政法大学校史馆开馆。伴随着共和国法治建设进程,教学改革和司法改革的精神始终在大学校园保持着,这所政法大学六十五载砥砺耕耘的历程,浓缩了几代华政人及莘莘学子辛勤耕耘的足迹,也折射出中国法治进程中的许多重要时刻。

图说:华政是《上海青少年保护条例》的发起与起草单位之一,时任华政青少年犯罪研究所所长徐建(右二)参加《条例》的修改定稿 来源/华政校史馆

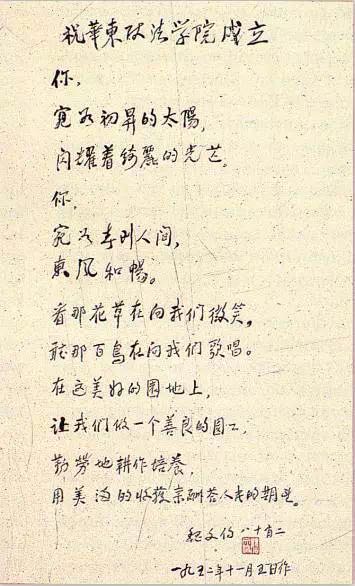

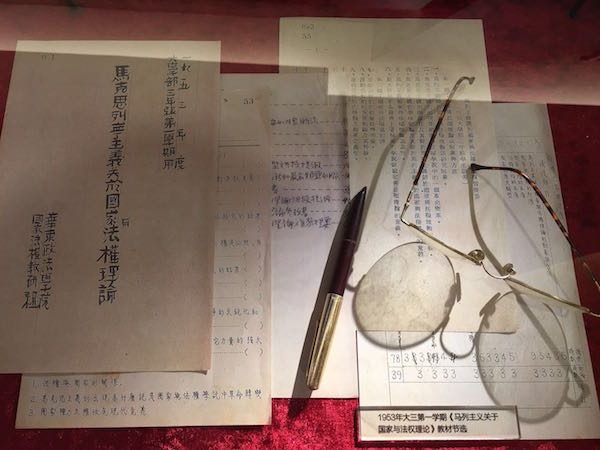

建国后,全国范围内有系统地逐步建立和健全人民司法制度,改革大学的法学课程,以适应培养中国政法干部的迫切需要。1952年6月,经华东军政委员会批准,华东政法学院筹备处正式成立。同年11月,华东政法学院首届开学典礼举行。同期,由中央人民政府统一部署规划,北京政法学院、中南政法学院、西南政法学院、西北政法学院相继成立,北京大学、中国人民大学、吉林大学、武汉大学等综合性大学相继设立和恢复了法律系,由此法学“五院四系”应运而生,中国的法学教育初具规模。

图说:首任院长魏文伯作诗贺华东政法学院初创,祝福新中国法学教育的蓬勃发展 来源/华政校史馆(下同)

图说:展出的老教材 来源/华政校史馆

学校共有9位功勋教授在我国法制建设和法学教育中作出巨大贡献。如苏惠渔教授长期从事刑法学教学和研究工作,曾被列入“影响中国法治建设进程的百位法学家”,曾在两案审判中受委托担任李作鹏的辩护律师,这一历史性的审判,成为我国法制建设的里程碑,宣告了我国律师制度的恢复,宣传了社会主义律师制度,树立了刑事被告人有权获得辩护的范例,成为我国拨乱反正以来依法办案的典范。

图说:苏惠渔担任辩护律师(左二)

此外,复校后首任院长、宪法学教授徐盼秋,法律史学教授王召棠、徐轶民、陈鹏生,经济法学教授庄咏文,犯罪学教授武汉,国际法学教授郑兆璜,及犯罪学教授徐建等均为我国法学发展和法学人才培养做出重要贡献。

图说:“星期天工程师”韩琨的“功与罪”之争,对推动我国刑事法治的与时俱进具有重要意义。

70年代末,上海橡胶制品研究所助理工程师韩琨利用星期天加班帮助奉贤一家公社队办橡胶厂研制产品,一年为橡胶厂扭亏为盈13万元,为国家节汇6万元,让这家濒临倒闭的乡镇企业起死回生,同时还为国家填补了一项技术空白。但当时韩琨因由此获得的劳动报酬,以贪污受贿罪被区检察院立案受审。

当时的院长徐盼秋撰文指出《要划清是非功罪的界限》,《法学》杂志率先就“韩琨案”展开讨论,引导司法工作者在改革开放的伟大实践中拓展新视野,以新的观点来审视改革开放中出现的各种社会关系和经济关系。

华政是《上海市青少年保护条例》的发起和起草单位之一,1986年成立的华政青少年犯罪研究所也为最早研究青少年犯罪问题提供了条件,为国家青少年保护法的制定提供了参考。1982年创刊的《青少年犯罪问题》杂志至今一直是法学类核心刊物。

图说:华政学生在田间地头开展法律援助,公益法援的传统延续了20年。

1984年9月,沪上第一家政法院校隶属律师所——上海市第四律师事务所正式挂牌成立,律所以华东政法学院教授、讲师和青年教师中的兼职律师为主体。在作为政法师生理论联系实际的教学、科研基地的同时,也承担不少公益法律服务的职责。这种为弱势群体服务的正义心和公益精神一直在华政人中延续,如今,华东政法大学大学生社会法律援助中心已经连续20年为社会提供公益法律服务。而华政教师们也经常承接公益诉讼、参与公益普法活动等。

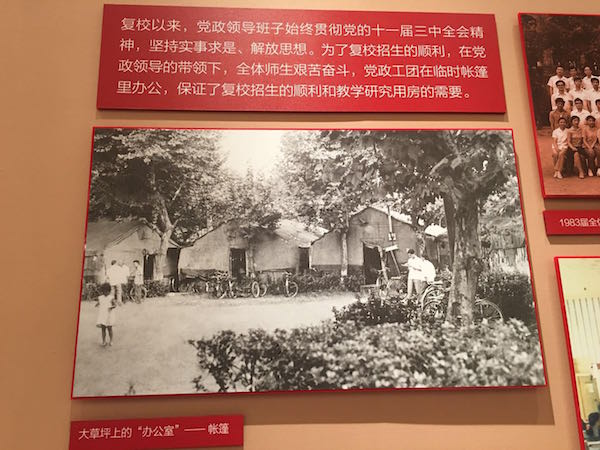

图说:“帐篷校长办公室”

校史馆除了史料的呈现,多媒体区域利用新媒体技术带领观众“穿越”历史。华政复校筹建伊始,校舍教室紧缺、师资匮乏、教材流失,为满足教学需要,学校决定先建教学大楼和图书馆,党政工团让出了办公室,在帐篷里办公,并将果品仓库改为大礼堂。于是教职工在大草坪上搭起了几座大帐篷,所有校领导以身作则带头在帐篷中办公,一住四年。

在校史馆中,戴上VR目镜,就能“穿越”到30多年前校园,走进帐篷,体验艰苦奋斗的“帐篷精神”。

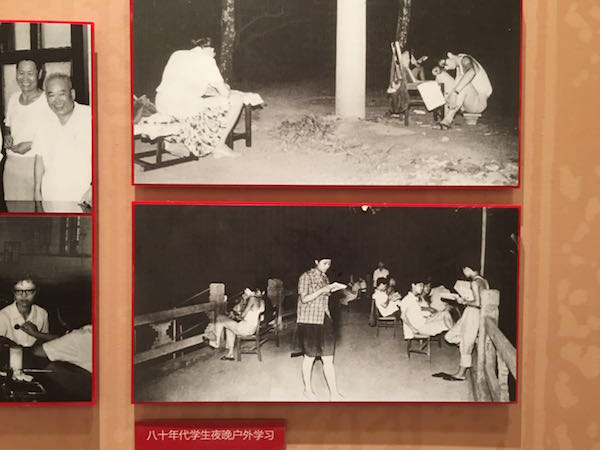

图说:80年代,学生们十分珍惜得来不易的学习机会,挑灯夜读

图说:新媒体呈现校园历史建筑

校史馆还用幻影成像的方式,以长宁校区40号楼、韬奋楼为背景,记录了在这两幢楼里曾发生过的两大历史事件:孙中山先生在40号楼内演讲,论述了教育对社会发展的重要性,对于旧中国教育事业有着非常深远的影响和意义。

华政长宁校区内保留的圣约翰大学历史建筑群被列入上海市文物保护单位,其中一些建筑也通过多媒体方式呈现。值得一提的是交谊楼,这里曾在1949年5月26日被中国人民解放军第三野战军司令员陈毅选择为“解放上海第一宿营地”,曾经在这里打地铺过夜。

(来源于《新民晚报》,记者 易蓉,2017年11月16日)

华东政法大学校史馆更多信息请点击:http://mp.weixin.qq.com/s/2ZJGJEefl1JvPcoPky7l_w