2016年年初,一套央视纪录片《我在故宫修文物》让大众领略了“文物医生”们的风采。在华政,同样有这样一批“文物医生”。如果你足够细心,迈入东风楼的大门,穿过院廊,细细寻觅便能找到一块不起眼的小门牌:“法律古籍整理研究所资料室”。在这古色古香的二层阁楼里,研究所的“文物医生”将信念与热情化为动力,用执着而热忱的工作换来了数百万字科研成果的出版,为华政增添了道道耀眼的光彩。

今年是华东政法大学法律古籍整理研究所成立三十周年,值此三十周年之际,让我们共同回望华东政法大学法律古籍整理研究所走过的发展历程,共同感受它所氤氲着的人文情怀。

发展之路:曲曲折折寻找特色

现在,“法律古籍整理研究所”(以下简称“古籍所”)一共有四位成员:名誉所长张伯元、常务副所长王沛、研究人员王捷和姚远,人手可谓相当紧缺。“最早的时候,古籍所有18人,现在萎缩到4个人。就算是4个人,工作还是要做的,我们就只能重新定位我们的特色。”王沛说道。

古籍所的历史已有整整三十年,它是和学校1979年复校一起成长起来的“老华政”。最早开展法律古籍整理工作的是辛子牛老师。1979年复校后,法古文作为一门课程出现于华政讲坛上。在为课程组织编写教材的过程中,辛老发现了法律古籍整理研究这一法学科研园地中“并不太引人注目的蹊径”。那时,现存的法律古籍约有3000多种,这一宗珍贵的古文化遗产能够为认识和研究中国悠长历史的古代法制提供丰富资料。但由于种种原因,许多古书濒临绝版、亟待抢救,优秀法律文化传统更是得不到重视。“当时情况下,出于教学的需要,也是为了后代,我感到研究这项工作刻不容缓!”辛老如是说。

1980年,在当时院领导的支持下,语文教研室吸纳了一批在古籍整理研究方面颇有造诣的老先生。这些老先生同教研室有关老师一起成立了“古籍整理组”,开始了法律古籍的整理研究工作,他们以古籍整理研究为精神依托,全力投入到工作中,为古籍所作出了很大的贡献,像《折狱新语注释》等书的大部分是由陆有珣、苏经逸等老先生完成的,陆心国老先生撰写了《晋书刑法志注释》,曹漫之、陈鹏生、祝林森、王召棠等老先生也为古籍所的发展尽心尽力。回忆往昔,辛老动情地说:“古籍所的发展是不能忘记曹漫之老领导和这几位老先生的。”

1986年3月,司法部正式批准我校成立“法律古籍整理研究所”,成为全国仅有的两家部批法律古籍整理研究所之一(另一家在中国政法大学)。1987年秋天,张伯元来到了新成立的古籍所。当时,国内法制史研究在资料释读方面普遍依赖历史学、文字学的既有成果。张伯元认为,要占据法史研究的领先地位,就必须具备独立释读古文献、古文字的能力,必须从原始材料出发,做原汁原味的研究。张伯元身体力行,撰写出具有影响力的《法律文献学》一书,并以建立法律文献学学科作为自己努力的目标。

不知不觉,时间的快车驶入新世纪。2000年后,古籍所与基础课部合并,开始合署办公,也开始面临着研究人员流失问题。2009年12月,在时任校党委书记杜志淳、时任校长何勤华的支持下,古籍所重新恢复独立建制,凝聚人才,形成了如今的规模。

便是在那时,王沛来到了古籍所。“能够恢复独立建制,说实话我很感谢华政。”他情不自禁地说,“2009年之后,我们有了属于自己的办公场地、有了一定的资金,真正开始做一些我们热爱的研究工作。”说到“自己的办公场地”,那便是东风楼内的那二层小阁楼。阁楼不大,上到二楼后还需时不时弯腰躲过房梁的“偷袭”,但大家依然很开心。王沛回忆:“刚来时,这里实在是残破,墙皮剥落、缺桌少椅,很多宝贵的线装古书都堆放在铁皮柜里。后来我们几个人花大力气清扫、装修,定做专业书橱,现在这儿还挺好的吧!”阳光倾泻,数米高的书架上满满当当都是书籍,樟木箱和古书“陈旧”的味儿也好闻了起来;楼梯“咯吱”,却叫人忽然生出了小心翼翼的珍惜情愫。看来,这儿真的是挺好的!

古籍所常务副所长王沛幸福地坐在古书书柜前

场地有了、资金渐渐充裕,但人员的紧缺总还是个问题。“人真是不好招。”王沛苦笑,“本来干这行的就不是特别多,不好的我们还看不上呢。又是在上海,生活压力也大,人家也得考虑下生活成本不是?太难了。”做不了“大而全”,四位研究人员就重新寻找古籍所的定位,找准自己的特色。

现在,古籍所的特色与优势便是研究出土法律文献,尤其是对唐代以前文献的整理研究。四位研究人员各司其职、分工合作,张伯元主攻楚简、秦汉简,王沛则是两周金文和战国简,王捷是楚简,姚远是汉简。王沛介绍:“我们的宗旨便是‘结合长处、一点做实’,人手少,我们就把一块领域做好、做精、做出成效。”

成果累累:百万文字影响海外

成立三十年来,古籍所可谓成果累累,数百万字科研成果的出版让古籍所在业界、在社会都闯出了一片天地。早期,古籍所最有代表性的成果便是130万字的《唐律疏议译注》和近百万字的《唐大诏令集》;现在,古籍所每年都会出版所刊《出土文献与法律史研究》,至今已出版五辑,蜚声业界。

经过全所5年(1982-1987年)的努力,《唐律疏议译注》1989年9月成功出版,由曹漫之主编,王召棠、辛子牛任副主编,著名法学界元老李光灿先生作序。《唐律疏议》是一部宋、元、明、清各代制定和解释封建法律的蓝本,是我国保存至今最系统的封建社会法律著作,但当时国内外都尚无该书的译本。当初编写时,没有工作底本、也没有现成资料可供参考,研究人员只得去图书馆查阅资料,有时遇上一些珍本无法借阅只好一字一句抄下来。成果出版后,法学界予以高度评价,该书在1990年全国优秀图书评选中更荣获出版奖。

进入90年代后,古籍所同仁在辛子牛、张伯元、陈重业的带领下,成果迭出。1992年10月,出版了90万字的《唐大诏令集》。该书汇集了唐朝190年间各代帝王颁布的诏令,是研究唐朝政治、经济、法律、文化的第一手资料。之后,又有50万字的《历代名案大观》,250万字的《中国历代名案集成》《法苑谈往》和《三千年冤狱》等出版。

如今,古籍所逐步将工作重点从早期的对法律古籍的标点、注释等整理工作逐渐细化到对出土法律文献的深入研究。古籍所所刊《出土文献与法律史研究》自2011年创刊后,不断登载中、美、日、德、俄及台湾、香港等国家和地区重要学者的论文,目前已编纂至第六辑,在业界颇受好评,在海外汉学界亦受相当的关注。“此系列出版物可以说是‘又专一又综合’,它集中展示的是对先秦两汉魏晋时期出土法律文献的研究;但又横跨法学、文字学、历史学、考古学等好几个领域的知识来写作,非常综合。”王沛介绍。

除了编辑所刊外,古籍所的四位研究人员在科研成果方面也颇为丰硕。在恢复独立建制的这六年间,古籍所共申请、结项4个国家社科基金项目和1个教育部基金项目,并在《历史研究》《法学研究》等权威期刊上连续发表重要论文,出版了《出土法律文献丛考》《律注文献丛考》《包山楚简案例举隅》《包山楚司法简考论》《金文法律资料考释》《黄老“法”理论源流考》《法律文献学》(修订版)等十余本专著,还完成400余册所藏重点古籍的修复、扫描、复制工作。

在研究者身份之外,他们同样是老师,教书育人亦是他们的职责。古籍所平均每年会招收2-3名硕士研究生,并参与培养法律史专业的博士研究生。近几年来,本科生中感兴趣的也越来越多。“好几年了,我们研一招收的学生从本科起就对法律古籍研究很感兴趣。”王沛感叹,“本科生远在松江,他们来参加我们的活动时,眼睛都会放光,是真的喜欢。”

看到学生们这么起劲,几位老师也是干劲十足。每周,古籍所都会固定举办读书会活动:《左传》读书会,《说文解字》读书会,以及“出土法律文献”读书会。三场读书会皆已坚持六年光阴,弦歌不辍。每每朗朗读书声在东风楼上响起,春见花影、夏听蝉鸣、秋闻丹桂、冬赏飘雪,好一派贤士风雅。

现在,古籍所培养出的学生也越来越优秀,不少直博华政、中政法律史专业,不少被国内各科研院所录用。回忆起一位学生,王沛笑了:“他叫欧扬,本科在武汉大学学的是电子信息科学与技术专业,后进入南京师范大学攻读法律硕士专业。博士时投考到我校李秀清教授门下,由此机缘接触到古籍所的研读活动,此后遂一发而不可收拾。就这样一个工科出身的学生,专业根本‘风马牛不相及’,完全因为兴趣而跨入本领域。毕业后经推荐到湖南大学岳麓书院整理岳麓秦法律简,取得相当丰硕的成果,最近还以其研究的秦律令题目获得了国家社科基金项目,并荣膺第一届李学勤裘锡圭出土文献与中国古代文明研究青年奖!”

古籍所人员外出考察

华政是一所以法、政为特长的高等院校,古籍所的存在也为学校学术版图填补了空缺、增添了厚度。在王沛看来,古籍所意义重大,不仅在于它能够完善法律理论体系的建构,更在于能够浓郁华政的人文氛围。“要想搞好法律研究,必须了解法制的历史。我们的研究就是把唐代以前的法史空缺环节补上。认识了传统,才能认识今天。”王沛自豪地说,“不仅如此,法律思想、法律哲学从来都是古今相通的,了解一些古代的东西,沉淀一些底蕴和人文素养,对学生们也是很好的。”

工作剪影:穿越历史淡泊明志

在旁人看来,法律古籍整理研究这项工作枯燥无味,整日埋头于古法残本之中,读那些别人看不懂的文字。然而,古籍所的全体人员却十分珍惜所里的学术环境和工作氛围,斗志昂扬,热情而执着。

古籍所成立之初,有很多人对这项工作不理解。当时辛老就回应说:“不管多少人反对、多少人给我们压力,只要我们认定自己的工作对教学有贡献、对社会有价值,我们就要锲而不舍,坚持下去。”

那时,工作条件十分有限,学校图书馆的资料非常匮乏。因此,古籍所的同仁们常常去华东师大、上海图书馆、上海社科院查阅资料,许多古籍善本不允许外借,他们只得四处求助,实在不行就当场摘抄。张伯元曾整整一周扎进北京图书馆,吃面包、喝开水,争分夺秒地阅读。回忆起这些往事,张老仍十分遗憾:“它们(北京图书馆)的馆藏资料丰富至极,可惜有些文档连复印都不允许,我只能尽量多看、多记。”正因为一代代的研究人员都是抱着这样的信念,古籍所才一步步发展到今天。

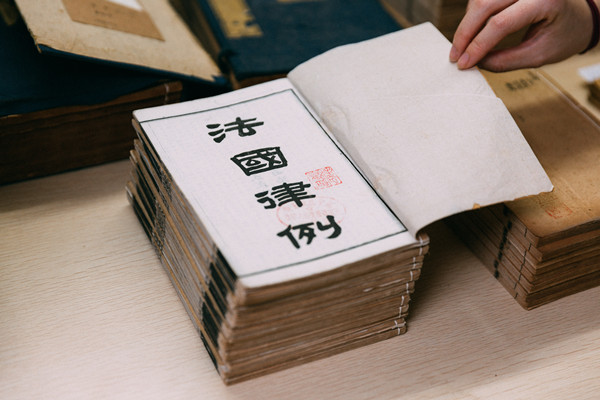

古籍所藏书

如今,这里的工作更加繁忙。除科研、教学外,古籍所成员还要参加不少其他学术活动。王沛现在担任中国法律史学会法律古籍整理专业委员会副会长,每年都要组织本领域的全国性学术研讨会。古籍所成员与国内各文物考古机构的联系也很密切,经常要到金文、简牍文献的出土现场考察,他们的足迹已遍布湖北、湖南、陕西、山东等十余个省份。累吗?挺累的,但他们很开心。“看第二手的释文,很多问题发现不了。去了现场,看了原件,有了第一手资料,就直观了,能发现很多新问题。”王沛说,“做我们这行的,看到稀见的资料就很开心,遇到志同道合的人就更开心。‘非淡泊无以明志’,很简单的一件事。”

发展至今,古籍所也申请到一些经费,这些经费几乎都用来购置资料、保护古籍了。王沛笑称大家的特长就是“买资料”,一遇到“宝贝”就停不下来,虽然那些“宝贝”都是令旁人头疼的“天书”。采访当天,王沛、王捷两位老师带我们参观工作室的时候,对每一本书、每一页纸都小心翼翼地轻拿轻放,走路、说话也皆是轻悄悄地,仿佛怕打扰了这些珍稀古书。王捷说:“我们都是因为爱好聚在了一起,感兴趣,就去做了。张伯元老先生七十多岁了,身子骨还很硬朗,他做的工作可不比我们少!”

早在80年代,辛老就给古籍所定下了三个目标:打造中国古代法律文献的资料库;做好培养人才的工作;推动学科发展。如今,古籍所的成员们依然沿着辛老走过的路一路向前。人手不够,没法实现古代法律文献资料库的大目标,他们就先努力实现“出土法律文献资料库”小目标;对培养的硕士、博士,不仅在校时尽心尽力,毕业后也时常与本人、与用人单位联系,提供后续支持;一步步增进对法律史文献的研读,全力工作,为法律史学科的发展贡献力量。

三十年风雨兼程,三十年潜心修行。古籍所的成员们一手触摸古法残本,一手直抵周楚秦汉,于历史中穿梭、于文字中遨游,一窥古遗迹之风采、领略法古文之精髓。走过三十年,他们的身后已留下了坚实的足迹,如今,他们将向着更远的远方行进。

相关链接:数日之前,第六届“出土文献与法律史研究”暨庆祝华东政法大学法律古籍整理研究所成立三十周年学术研讨会在长宁校区成功举办。本届会议主题定为楚地出土法律文献,内容涵盖战国、秦汉的故楚地出土法律文献,是近年来国内最大规模的出土法律文献研讨盛会。详情请见:http://news.ecupl.edu.cn/df/4c/c673a57164/page.htm

来源|华东政法大学法律古籍整理研究所

文字|通讯/叶子芩 消息/向阳

(部分内容整合自郑玉标《浩瀚沙洲跋涉者》和黄海宁《一生唯书为伴》)

摄影|陈一 乔志鑫 蔡鑫

编辑|熊颖杰